秋から冬にかけて、スーパーや専門店で干し芋が並ぶ光景をよく目にします。しかし、干し芋に馴染みのない方にとっては、その袋を手に取るのは、少し戸惑いがあるかもしれません。けれども、干し芋は甘みが強く、栄養価も高いため、実はおやつや間食にとても適した食材です。干し芋は、その素朴な味わいは多くの人に愛されており、年齢や性別を問わず人気があります。干し芋の魅力は、砂糖や添加物を使わずに自然な甘さを楽しめる点です。熟成させたさつまいもをじっくり乾燥させることで、旨みが凝縮され、噛むほどに濃厚な味わいが広がります。また、食物繊維が豊富で、お腹に優しいのも特徴です。そのため、小腹が空いたときのヘルシーなおやつとしてはもちろん、忙しい日々のエネルギーチャージにもぴったりです。

もうひとつ特筆する点で言えば、干し芋には長い歴史があります。保存食として親しまれてきた時代を経て、現在では贈り物や高級食材としての需要も高まっています。伝統的な製法を守りながら、現代の技術を取り入れて品質を向上させている生産者も多く、季節の贅沢な楽しみとして注目を集めています。そんな干し芋は、手軽に食べられるのに満足感が高く、健康的な選択肢としても優れています。この冬、新しいヘルシーなお菓子、おやつとしてぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

干し芋はどんな芋?

干し芋は、乾燥芋とも呼ばれる、さつまいもを加工して作られる食品で、古くから多くの人々に親しまれています。その魅力は、自然な甘みと適度な歯ごたえにあり、保存性が高く、そのまますぐに食べられる手軽さも人気の理由の一つです。また、砂糖や添加物を使わないため、健康的なおやつとしても注目されています。ここでは、干し芋の作り方や食べられる時期などをご紹介します。

干し芋は体にやさしいおやつ。子供と一緒にも作れる!簡単で美味しい干し芋の作り方!自宅で作る干し芋で健康と美容を保てます!

干し芋の作り方は蒸してから干す

干し芋は、さつまいもを蒸した後に薄くスライスし、自然乾燥や乾燥機を使って水分を飛ばして作られる加工食品です。その製法によって、柔らかくしっとりとしたソフトタイプや、しっかりと乾燥させたハードタイプが生まれ、それぞれ異なる食感が楽しめます。どちらもさつまいもの甘みが凝縮されており、噛むたびに深い味わいを感じることができます。

そのまま食べるだけでも十分美味しい干し芋ですが、少し手を加えることで、さらに新しい魅力を引き出せます。オーブンや炭火で軽く焼くと、表面が香ばしくなり、甘みが一層引き立ちます。焼きたての温かい干し芋は、寒い季節に特に人気があります。また、油で揚げることで、外はカリッと中はもちっとした食感を楽しめる新しい味わいが生まれます。

ダイソーの干し網でねっとりさつまいもの干し芋は簡単に!安く!作れるのだ!丸干し、平干しも!ダイソーの多目的ネット、連結できる多用途ネットが便利!

干し芋が食べられる旬の時期・シーズンは?

干し芋は、9月ごろから店頭に姿を見せ始め、2月ごろまでが特に多く食べられる時期です。その中でも最も美味しいとされるのが、12月から2月ごろです。この時期の干し芋が特別なのは、その年に収穫されたさつまいもが熟成され、甘みが十分に引き出された状態で加工されるためです。さつまいもは収穫後に一定期間置くことでデンプンが糖に変わり、より甘くなります。そのため、新物で旬の甘さが楽しめる干し芋が登場するのがこの時期です。

特に評判の高い人気店の干し芋は、2月を過ぎると売り切れることも珍しくありません。干し芋の愛好家たちがこの時期にまとめて購入することが多いため、特定のブランドや店舗では早い段階で在庫がなくなる場合もあります。そのため、こだわりの干し芋を求めるなら、早めの行動が大切です。一方で、近年の加工技術や保存技術の向上により、干し芋は季節を問わず楽しめる食品となりつつあります。冷凍保存や真空パックの普及によって、新鮮な風味を保ったまま出荷される干し芋が増え、1年中手軽に購入できるようになりました。それでも、旬の時期ならではの甘みや風味は格別で、多くの人々が冬の楽しみとして干し芋を味わっています。

実は近所のコンビニでも買えるのです。そんな干し芋公式飲料を試すために!干さない!干し芋を自宅で作ってみた!干さない!干し芋の簡単レシピを紹介

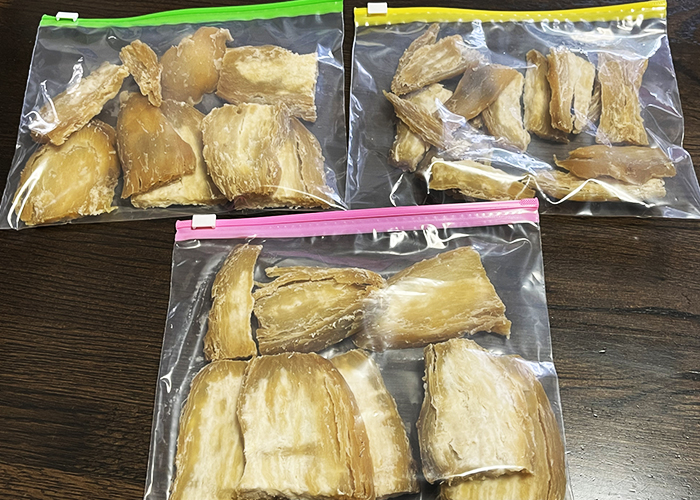

自分で作れる干し芋レシピ

干し芋は、自宅でも手軽に作れる素朴なおやつです。まず、さつまいもをしっかりと蒸して柔らかくし、粗熱が取れたら皮をむきます。その後、1cmほどの厚さに均等に切り揃えます。この作業を丁寧に行うことで、仕上がりの食感が均一になります。切り終えたさつまいもは、通気性の良いネットやザルに並べ、風通しの良い場所で天日干しします。乾燥させる期間は天候や湿度に左右されますが、晴れた日が続く場合は2日程度、曇りがちな場合は1週間ほどかけてしっかり水分を飛ばします。夜間の湿気を防ぐため、干し芋は夜になる前に室内に取り込むことが重要です。この手間を惜しまないことで、香り高く甘みの凝縮された干し芋が完成します。

手作りの干し芋は、市販品と比べて添加物がなく、素材そのものの風味が楽しめるのが魅力です。ただし、保存料を使用していない分、日持ちが短い点に注意が必要です。できあがった干し芋は冷蔵庫で保存し、3日から1週間程度で食べきるよう心がけると、常に新鮮な味わいが楽しめます。

数日から1週間ほどを要する天日干しに比べて、2時間のオーブン調理で完成するこちらの干し芋は、インスタント干し芋と呼んでもよいのではないでしょうか。インスタントとしては、十分な美味しさです。

干し芋を自宅で作ってみた!作り方は簡単!天日干しが最強!作り方のコツや失敗しないコツを教えます

干し芋の生産量日本一はどこ?

干し芋の生産量が日本一を誇るのは茨城県で、全国の国産干し芋の生産量の8割以上を占めています。この地域で干し芋作りが盛んな背景には、長い歴史と恵まれた自然環境があります。茨城県の土壌は水はけがよく、冬場には安定した晴天が続きます。また、太平洋から吹き込む潮風が程よい湿度を保ち、干し芋の乾燥に最適な条件を整えています。こうした自然の恩恵が、品質の高い干し芋を生み出す基盤となっています。

ほしいも神社へ行ってみた!テレビで話題!茨城県ひたちなか市にあるパワースポット!欲しい物全て手に入るご利益!おみやげ、お守り、キーホルダー、おみくじ、自販機で干し芋を買ってみた!周辺には海も!

中でも、茨城県ひたちなか市は干し芋の一大産地として知られています。この地域では、2009年に「ほしいも学校」が立ち上げられ、干し芋の魅力を広めるための活動が行われています。ここでは、干し芋の製法や歴史、地域の農業との関わりなどが紹介され、多くの人々が干し芋文化への理解を深める機会を得ています。さらに、ひたちなか市では2016年から「ほしいも世界大会」というユニークなイベントが開催され、全国や海外からも注目を集めています。この大会では、地元の生産者によるこだわりの干し芋が披露されるだけでなく、新たな食べ方やレシピが提案されるなど、干し芋の可能性が広がる場としても人気のイベントになっています。

干し芋の歴史

干し芋は江戸時代から作られ始め、近年はさらに発展しています。ここでは干し芋の歴史についてご紹介します。

干し芋の始まりは江戸時代の中頃

干し芋の起源は、1766年に静岡県で生まれたとされています。栗林庄蔵という人物が考案した「煮切り干し法」が、その始まりと言われています。この方法は、さつまいもを釜で茹でて柔らかくした後、薄く切り、セイロに並べて天日で干すというシンプルな工程で構成されています。当時の農村では保存食として重宝され、さつまいもの新しい加工法として広く受け入れられました。この煮切り干し法は、その手軽さと出来上がる干し芋の美味しさから評判を呼び、栗林庄蔵の近隣の農家でも盛んに取り入れられるようになりました。特に、さつまいもが栽培されていた地域では、この製法が広がり、干し芋は地域の重要な保存食や特産品として発展していきます。

明治時代~昭和時代に茨城で一気に生産量が増える

1892年ごろ、静岡県で大庭林蔵と稲垣甚七が、さつまいもを蒸して厚切りにし、乾燥させる方法を考案しました。この手法は、現代でも使われる干し芋の製法の基礎となっています。当時、この製法は保存が利き、どの季節でも食べられる利便性から、急速に広まり、生産量が飛躍的に増加しました。特に、保存食品としての価値が高く、農家にとっても手間をかけるだけの利点がある画期的な加工方法でした。その後、静岡で作られていた干し芋を目にした照沼勘太郎が、この製法を茨城県に持ち込み、新たな生産地を作り上げました。特に茨城県は、気候や土壌が干し芋作りに適していたため、この地域での干し芋生産が一気に拡大しました。やがて、茨城県ひたちなか市では、せんべい屋を営んでいた湯浅藤七や小池吉兵衛といった地元の事業者たちが、干し芋の可能性に着目し、大規模な加工所を設立しました。この動きにより、茨城県は干し芋の主要な生産地としての地位を確立することになります。

特にひたちなか市では、湯浅藤七や小池吉兵衛のような先駆者たちの努力によって、効率的な生産体制が整えられ、品質の高い干し芋が安定的に供給されるようになりました。こうした取り組みが、干し芋を日本各地で広く知られる食品に押し上げるきっかけとなり、茨城県は現在でも干し芋生産の中心地として知られるようになりました。

昔の干し芋は硬かった?現在の干し芋が柔らかい理由を歴史から考察します!なぜ?干し芋の食感は変わった?人気でヘルシーなお菓子「干し芋」の進化に迫ります!

気にならない?これカビなの?食べても良いの?白い粉の正体とは?黒っぽい部分は何?カビとの見分け方(色、臭い、形)を調べてみた

戦時中、干し芋が禁止になった理由

戦争中の厳しい食糧難の時代には、さつまいもが貴重な栄養源として主食の地位を占めるようになりました。この状況下で、さつまいもは直接食べるために優先的に消費されるようになり、それに伴い干し芋の生産は一時的に完全に停止しました。当時は、食糧の確保が最優先課題であり、保存食品としての干し芋を作る余裕がなくなったためです。さつまいも自体が日々の命をつなぐ重要な食材となっていたため、蒸してそのまま食べることが一般的になり、干し芋のように加工して保存するという選択肢はほとんど取られなくなりました。このような状況下では、生産者も加工のための資材や労力を確保するのが困難であり、干し芋作りの伝統は一時的に途絶えることとなりました。

干し芋の復活と現代の干し芋

戦後の復興期には、干し芋の生産が再び活発化しました。まず静岡県での生産が再開され、それに続いて茨城県でも干し芋作りが復活しました。茨城県は、気候や土壌が干し芋の生産に適していることから、1955年を境にその生産量が全国のトップに立ちました。この地域では、品質の向上と効率的な生産体制の確立に力を注ぎ、全国的に知られる一大生産地へと成長しました。

近年では、干し芋の多様化が進み、その魅力がさらに広がっています。スティック型の干し芋や、柔らかく仕上げたタイプのもの、オレンジ色や紫色などのカラフルな品種を使った干し芋が登場し、消費者に新たな楽しみを提供しています。また、贈り物用として高級感のある干し芋が開発されるなど、これまでの素朴なイメージを一新する取り組みも進められています。さらに、干し芋はその栄養価の高さや自然な甘さが評価され、健康食品としての需要も高まっています。国内だけでなく、海外への輸出も盛んに行われるようになり、日本の特産品として注目されています。特に、無添加で自然由来の甘みを持つ食品として、健康志向の強い海外の市場でも好評を得ています。

さつまいもを干し芋にするメリットは?

干し芋には、保存がきく・栄養がある・ダイエットにも利用できるなど、嬉しいメリットがいっぱいです。ここでは干し芋のメリットをご紹介します。

干し芋は保存が出来る

干し芋は、調理後に長期間保存ができる点が大きな特徴です。特に、市販されている干し芋はしっかりと加工・包装されているため、未開封の状態であれば約2か月間保存が可能です。この長い保存期間のおかげで、季節を問わず手軽に楽しむことができます。また、買い置きしておいても品質が安定しているため、必要なときにすぐ取り出して食べられる便利さがあります。

一方で、手作りの干し芋も適切に保存すれば比較的長く楽しめます。冷蔵庫に入れ、密閉容器やラップでしっかりと包んでおくことで、2週間から1か月程度の保存が可能です。ただし、保存環境や湿度によっては風味や食感が変わることもあるため、できるだけ早めに食べる方が美味しさを保つ秘訣です。さらに、冷凍保存を活用することで、手作りの干し芋でも保存期間を延ばすことができます。冷凍した干し芋は、自然解凍するだけで元の柔らかさと甘みが戻るため、長期間保存しても手軽に食べることが可能です。

干し芋は栄養価が高い

干し芋は、さつまいもを乾燥させることで栄養価が凝縮されるため、おやつや小腹がすいたときの栄養補給に最適です。乾燥工程によって、水分が飛び、さつまいもが持つ栄養素がより高い濃度で含まれるようになります。例えば、干し芋に含まれるたんぱく質は100gあたり3.1gで、焼き芋と比較すると約2倍に増加しています。また、成長期の子どもや健康を気にする人に欠かせないカルシウムや亜鉛も豊富で、蒸したさつまいもと比べて2倍以上の量が含まれています。

サッカー日本代表もカーリング日本代表選手にも人気!干し芋がプロスポーツ選手に人気の理由とは?干し芋に含まれる栄養成分に秘密があります!

さらに、干し芋は鉄分が多いことでも知られています。100gあたりの鉄分含有量は2.1mgで、蒸したさつまいもと比較すると約3倍に増加しています。この鉄分は特に女性や成長期の子ども、貧血が気になる人にとってありがたい成分です。加えて、食物繊維やビタミンB群、ミネラルもたっぷり含まれており、日常生活で不足しがちな栄養素を手軽に補うことができます。

腹持ちがよく、満足感を得やすい干し芋の気になる糖質やカロリー。糖質制限中に摂りたい栄養素がたっぷりの干し芋を調べてみた

干し芋はダイエット効果あり

干し芋のカロリーは100gあたり約277kcalと比較的高めですが、その分、食物繊維が豊富で歯ごたえのある食感が特徴です。このため、よく噛んで食べることで自然と満腹感を得やすくなり、過剰な食べ過ぎを防ぎやすい食品としても注目されています。食物繊維の含有量は100gあたり5.9gで、レタスの約2.5倍に相当し、腸内環境の改善や便秘の解消に役立つと言われています。

また、干し芋にはカリウムやビタミンB群が豊富に含まれています。これらの栄養素は、さつまいもを蒸した場合と比べて約2倍の濃度になり、体内の余分な水分を排出する効果や代謝のサポートに寄与します。これにより、むくみの改善やアンチエイジングといった美容面での効果も期待されています。さらに、干し芋に含まれる自然な糖分がエネルギー補給に適しており、疲れた体を癒す食品としても親しまれています。ただし、干し芋は糖質が高い食品でもあるため、健康的に楽しむためには適量を意識することが大切です。特に間食として取り入れる際は、1回の量を控えめにし、バランスの良い食生活の一部として摂るのがおすすめです。

干し芋ダイエットって知ってる?ダイエット中の食事や間食のおやつでお悩みなら今日からでも取り入れられます!干し芋はダイエット向き

干し芋のまとめ

今回は、干し芋の歴史やその魅力について詳しくまとめました。

干し芋とは、サツマイモを蒸して柔らかくし、薄く切った後、天日干しや乾燥機を使って乾燥させた食品です。シンプルな製法ながらも、自然な甘さと噛みごたえが楽しめる点が特徴で、古くから親しまれています。干し芋が市場に出回る時期は9月から2月ごろが中心で、特に新物が登場する12月から2月にかけてが最も美味しい季節とされています。

現在、国内で生産される干し芋の8割以上が茨城県で作られており、茨城県は全国でも最大の干し芋生産地として知られています。しかし、干し芋の起源は江戸時代中頃の静岡県にあります。当時、煮切り干し法という手法が考案され、これが干し芋の最初の製法とされています。その後、徐々に技術が改良されながら全国に広まり、特に茨城県ではその地理的条件と生産者の努力により、大規模な生産体制が整えられました。

干し芋の最大の魅力は、保存性が高いことと、栄養価が凝縮されている点です。干すことで水分が抜け、サツマイモの甘みや旨味が濃縮されるだけでなく、食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養素が豊富に含まれるため、おやつや栄養補給に最適です。また、無添加で自然そのものの味わいが楽しめることから、健康志向の人々にも支持されています。

寒い時期の小腹が空いたときや、忙しい日々のエネルギーチャージとして、干し芋を取り入れてみてはいかがでしょうか。その素朴な味わいと栄養価の高さで、きっと満足できる一品になるはずです。

干し芋を使った簡単レシピ。それ…本当に美味しいの!?干し芋を知り尽くした干し芋農家オススメの食べ方も挑戦してみた!