アグリ・コーポレーションでも栽培がスタートした紫芋「ふくむらさき」。今回は、このふくむらさきを使って、さつまいもレシピの人気定番「干し芋作り」にチャレンジしました。かつての干し芋は固くて黒っぽい仕上がりが一般的でしたが、現在の干し芋は黄金色で柔らかく、若い世代から年配の方まで幅広く支持されています。芸能人やインフルエンサーの間でも、ヘルシーなおやつとして持ち歩く姿が話題になっています。この干し芋ブームを支えているのは、「ねっとり系」さつまいもの品種改良。ふくむらさきは、これまでの紫芋とは違い、甘みが強く蜜が滴るほどのねっとり感が特徴です。この紫芋で干し芋を作ると、色鮮やかで美しい見た目と、濃厚な甘さが楽しめます。晴天の日に風を活かして干せば、短時間でねっとりとした絶品干し芋が完成します。本記事では、ふくむらさきの魅力と、誰でも美味しく作れる紫芋を使用した干し芋の作り方を詳しくご紹介します。

干し芋文化を変えた?「ねっとり系」さつまいも

引用:長砂農園ほしいも直売所

昔話になりますが…子どもの頃に食べた干し芋と、今の干し芋はまったく別物のように感じます。記憶をたどると、当時の干し芋は今のような黄金色ではなく、どちらかというと黒っぽい色合いでした。食感も大きく違います。今の干し芋は甘く柔らかく、まるで蒸したさつまいもをそのまま食べているような錯覚さえありますが、昔の干し芋は固くて噛みごたえがあり、「よく噛むとさつまいもの甘みが出てくるよ」と祖母に言われながら食べていた記憶があります。

食べる人の層も変わりました。昔は干し芋といえば、祖母世代の年配女性が、お茶請けとして楽しむイメージが強かったものです。しかし今では、若い女性から年配まで幅広い層が、ダイエット中でも食べられるおやつや腸活のためのスナックとして干し芋を取り入れています。

では、なぜ現代の干し芋は「ねっとり・やわらかい」ものが主流になったのでしょうか。

理由は主に3つ、「干す時間」「保管方法」「さつまいもの品種」です。干す工程や保存技術の進歩も大きな要因ですが、最大の変化はやはり「品種」です。

現在の干し芋が柔らかい理由を歴史から考察します!なぜ?干し芋の食感は変わった?人気でヘルシーなお菓子「干し芋」の進化に迫ります!

昔は安納芋や紅はるかのようなねっとり系品種はなく、ほとんどがホクホク系のさつまいも。これらを干し芋にすると固く仕上がるのが普通でした。ところが、ねっとり系の登場で甘く柔らかい干し芋が可能になり、干し芋文化そのものが進化したのです。

今、アグリ・コーポレーションで栽培が始まった紫芋「ふくむらさき」も、そうした干し芋文化を新しい段階へと押し上げる存在になり得ます。蜜が多く色鮮やかなふくむらさきで作る干し芋は、まるで宝石のような美しさと味わい。これからの「干し芋」の定番になっていくかもしれません。

スーパーで販売している焼き芋を料理研究家が実食!お店の焼き芋のクオリティや味を本気で食べ比べしてみた!どのスーパーの焼き芋が1番美味しかったか?レポートします。

新しい紫色の干し芋

Instagramで「干し芋」のハッシュタグを眺めてみると、その投稿数はなんと13.4万件。「ほしいも」表記でも2.2万件あり、SNS上での人気ぶりがうかがえます。写真に並ぶのは、黄金色に輝く干し芋の数々。どれも見るからに甘みが凝縮され、見ているだけで食欲をそそられるようなものばかりです。

そんな黄金色一色の中で、時折目に留まるのが紫芋の干し芋。投稿数は多くはないものの、その存在感は独特で、スクロールの手を思わず止めてしまう魅力があります。

今や干し芋の主役といえば「ねっとり系」と呼ばれる安納芋や紅はるか。しっとり濃厚な甘さが従来のイメージを変え、干し芋ブームを押し上げた立役者ともいえるでしょう。

もしこれらが干し芋文化を進化させた存在だとするなら、「ふくむらさき」は、その鮮やかな色合いと奥行きのある味わいで、新しい流れを作り出す可能性を秘めているのかもしれません。見た目のインパクト、そして口に広がるやさしい甘みが合わさった時、またひとつ、新しい干し芋文化が芽吹く瞬間が訪れる予感がします。

紫芋の新品種「ふくむらさき」とは?

紫はロックの匂いがする。この言葉は、有名アーティストが紫芋の濃密な存在感を表現したものだそうです。従来の紫芋というと、どちらかというとホクホクした食感で、スイーツや料理向きというイメージが強かったのですが、「ふくむらさき」と出会ってから、その印象が大きく塗り替わりました。

この品種は、2021年に正式登録された比較的新しい紫芋で、高糖度でしっとりとした肉質を持ち、焼き芋や蒸し芋にしたときの甘さは、紅はるかと肩を並べるほどです。さらに、アントシアニン色素もパープルスイートロードより約1.4倍多く含まれていて、栄養面でも注目されています。

焼き芋にすると蜜が滴り、手がベタベタになるほど蜜を纏うその姿は、まさにねっとり系紫芋そのもの。そして、その甘みと食感は、Instagramでは映える見た目と相まって多くの投稿で魅力的に写ります。干し芋にすると、鮮やかな紫色がさらに濃くなり、噛み応えのある仕上がりになるという報告もあります。このように、「ふくむらさき」は単に色が美しいだけではなく、しっかりとした甘さとねっとりした食感という新しい紫芋の魅力を体現しています。それは、干し芋の世界にも新たな流れをもたらす力を秘めているように思えます。そして、実際に干し芋を作って味わってみたら、その想像が間違いでなかったと思えるほど、しっかりとした満足感をもたらしてくれました。

紫芋「ふくむらさき」で干し芋を作ってみた

今回挑戦しているのは、「ふくむらさき」本来の濃厚な甘みと、ねっとりとした半熟の食感を引き出す干し芋づくりです。干し芋とひとことで言っても、これが実に奥深いもので、やり方ひとつで仕上がりが大きく変わります。中途半端な知識で進めると、気づけば違う方向へ…。そんな迷路のような世界です。

今回あらためて調べて分かったのは、日光の当て方が大きなカギになるということ。以前、日陰で干したところカビが出てしまった経験もあり、「太陽は必須」と思っていたのですが、ねっとり食感を目指す場合は少し事情が違います。今のような冬の乾いた空気(12月)は、日光と乾燥のダブル効果で一気にカラカラになってしまう危険があるのです。かといって日陰や室内に避難させれば、日光不足で色づきや風味が物足りなくなり、家の照明頼みではどうしても思うような仕上がりにならない。そんな行き詰まりの中で、試行錯誤を重ねてたどり着いたのが…この「ある方法」でした。

この方法の肝や工程のポイントを、次にお伝えしますね。

紫芋の干し芋を短時間で作る方法

まずは下準備から。

「ふくむらさき」を手に取ったら、まずはふかし芋に。蒸し器でも茹で鍋でも構いませんが、ふっくらと熱が通るように仕上げるのが大切です。熱々のうちに皮を剥くと、鮮やかな紫色が一層際立ち、まるで宝石のような美しさが広がります。この瞬間、紫芋ならではの魅力をしみじみと感じます。

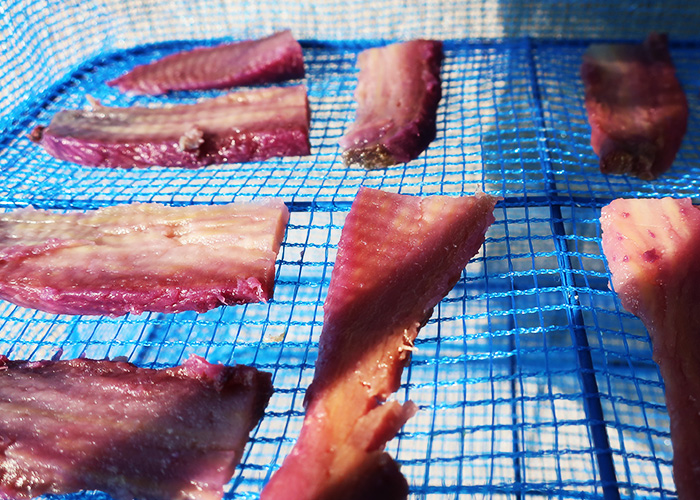

次はカットの工程。今回は、しっとり半熟感を意識して、少し厚めに切っていきます。まずは縦半分に割り、そこから端を少しずつスライス。最後の方は、ほとんど「丸干し」に近い厚みになる部分も。こうして並べてみると、厚みの違いがそのまま味わいのバリエーションにつながる予感がしてきます。

実は以前、ラボ長から「ふくむらさき」の栽培についてこんな話を聞きました。「濃い紫の個体ほど、焼き芋にすると驚くほど甘くて美味しい」。とはいえ畑から出てくる芋には個体差があり、「濃い紫」と「やや明るめの紫」があります。今回もその両方を使い、色の違いを楽しむことにしました。

アグリ・コーポレーションでも有機栽培技術で作り始めたのでラボ長にふくむらさきの特徴、苗、栽培、収穫時期、味、糖度、食べ方、美味しいふくむらさきの見分け方を聞いてみた

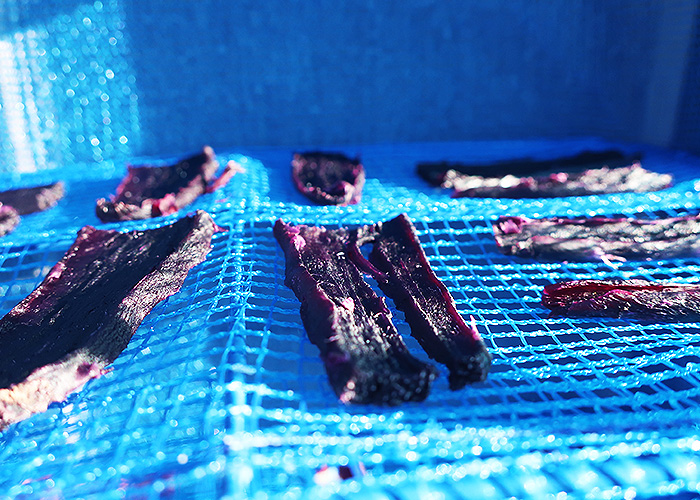

準備ができたら、以前購入しておいた干し網の出番です。切り分けた「ふくむらさき」を、間隔をあけながら丁寧に並べていきます。紫の芋がずらりと並ぶ光景は、干し芋好きにはたまらない瞬間です。

大量に作るなら

使い道が沢山あるので色々と重宝しそうなのは

濃い紫が際立つ「ふくむらさき」は、まるで黒に近いほど深い色合い。その正体はアントシアニンたっぷりの証拠で、薄くカットしてもその色は一切あせません。

一方、普通の紫色をした「ふくむらさき」は、なんだか中トロや大トロを切った時のような瑞々しい艶感。色合いの差があるだけで、干し芋としての工程はこれまでと大きく変わりません。ですが今回は、ねっとりとした半熟の仕上がりを短時間で実現するため、「風」を最大の味方にしました。

もちろん、大型の扇風機をガンガン回すような環境はありません。そこで注目したのが天候。

- 晴れが続く日

- 空気が乾燥している日

- 風がしっかり吹く日

この3つの条件が揃うタイミングを見計らって作業に取りかかりました。すると初日の夜から風が吹きはじめ、2日目の朝には早くも変化が現れます。

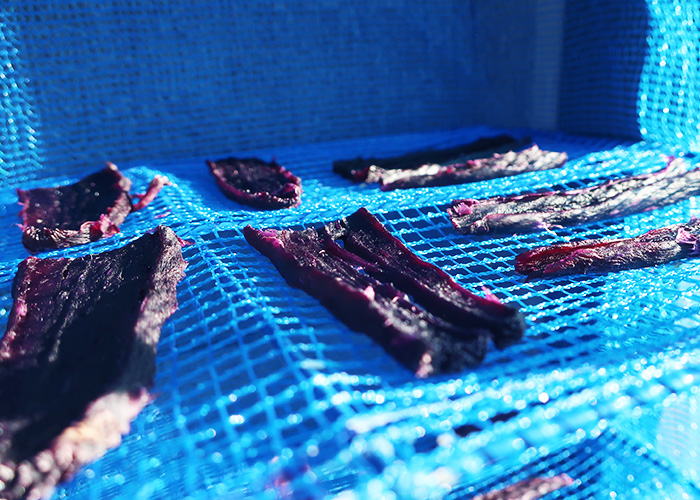

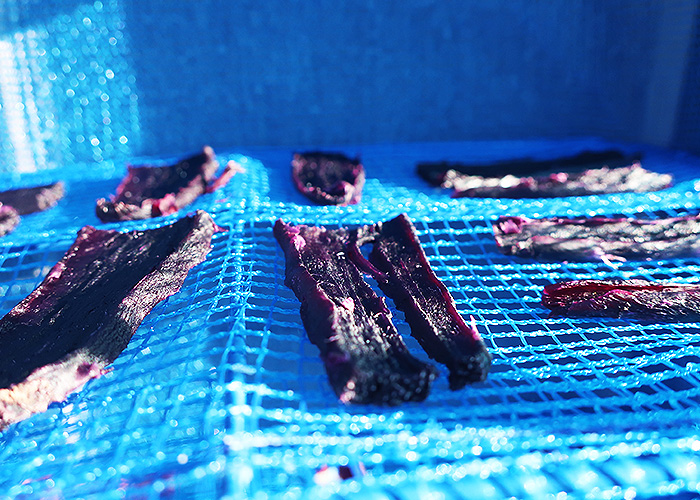

この日も風が強く、午後にはさらに乾きが進むスピード感。過去最大級に厚切りしたにも関わらず、これまでで最短の仕上がりとなりました。

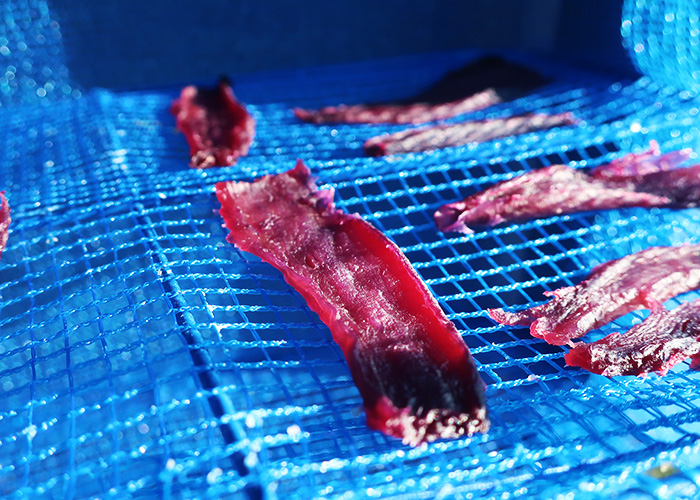

濃い紫の「ふくむらさき」は、炭のように深く黒い紫色。その色の濃さはまさにアントシアニンの宝庫といった印象です。外側は風のおかげでやや乾き気味ですが、手で割ってみると中からはしっとりねっとり、鮮やかな紫色が現れます。

普通色の「ふくむらさき」も負けてはいません。外側は淡い紫、中心へ向かうにつれ濃くなるグラデーションが美しく、手でちぎるとこちらも中はしっとりとした鮮やかな紫色。どちらの個体も風乾によって外はほんのり乾き、中はまさに半熟。

甘みもしっかりと乗り、紅はるかや安納芋にも匹敵する糖度で、見た目と味の両方で満足感の高い干し芋となりました。並べてみればその色味や質感の違いが際立ち、どちらが好みか思わず迷ってしまうほどです。

紫芋でねっとり食感の干し芋を作る方法

「ふくむらさき」が持つ甘みと、舌に絡みつくようなねっとり感。それらは干し芋になっても失われることなく、むしろ凝縮されたように際立ちます。そして何より目を奪うのが、その宝石のようなパープルカラー。見た瞬間にアントシアニンの豊富さが伝わってきます。毎日パソコンに向かう私にとって、これはまさに「目のごちそう」ともいえる存在です。

今回、ふかし芋を作ってからわずか翌日に完成させることができたのは、まさに自然条件のおかげ。ポイントは「晴天が続くこと」と「風」。さらに今回の大きな発見は、この条件下では「厚めのカット」が成功の決め手になるということです。厚みがあるからこそ、外は程よく乾き、中はねっとりした食感が保たれます。これがもし薄切りだったら、晴天と風の影響であっという間にカラカラの干し芋になっていたことでしょう。

やはり自然の力を借りた干し芋づくりは奥が深いものです。まるで宝石のように美しく、口に入れた瞬間とろけるような食感を楽しめる干し芋を作るなら、「ふくむらさき」は間違いなくおすすめです。ここまで華やかで美味しい仕上がりになるとは、正直想像以上でした。

「晴天と風」——少し不安もありましたが、結果的に大成功。この達成感は何よりのご褒美です。冬はまだ長い季節。これからも新しい試し方を見つけたら、また皆さんにお届けできるように、干し芋づくりを探求していきたいと思います。

まとめ

「ねっとり系」のさつまいもが登場してから、干し芋の世界は大きく変わりました。昔は黒っぽくて硬いものが当たり前だった干し芋も、今では黄金色で柔らかなタイプが主流になっています。この変化の裏には、栽培技術の進歩や品種改良といった生産者の長年の努力がありました。

特に安納芋や紅はるかといった「ねっとり系」の品種は、甘く柔らかい干し芋を実現し、その食感と味わいで若い女性から年配の方まで幅広い層を魅了しています。そして、紫芋の新品種「ふくむらさき」も、その流れをさらに進化させる存在です。蜜が滴るほどの甘さと、紫芋では珍しい濃厚なねっとり感を持ち、焼き芋としても干し芋としても抜群の仕上がりになります。

従来の紫芋にはなかったねっとり系の特徴を備えた「ふくむらさき」を干し芋にすると、深みのある紫色としっかりとした甘みが楽しめます。作り方は一見シンプルで、ふかし芋を作って厚めにカットし、乾燥させるだけ。しかし、実際には天候との駆け引きが重要で、特に乾燥した晴天の日を選ぶことで、短時間で外は少し乾き、中はねっとりとした食感が実現します。

さらに、「ふくむらさき」はアントシアニンが豊富。目や体の健康を気にする方にもぴったりです。自然の力で仕上げた干し芋は、まるで宝石のような美しさを放ち、自分で作ればその美味しさもひとしお。冬の楽しみとして、「ふくむらさき」を使った干し芋作りは格別の体験になるはずです。ぜひ一度、その甘さと色の魅力を体感してみてください。