さつまいもの洗い方は、ただ汚れを落とすだけではありません。実は、正しい洗い方を実践することで、さつまいも本来の甘みを最大限に引き出し、同時に衛生面も確保できるのです。この記事では、泥や土をしっかり落とす基本から、皮の栄養を活かす洗い方、残留農薬が気になる場合の対処法、さらには甘みをさらに高める下処理のコツまで、さつまいもを安心・安全に、そして格段に美味しく食べるための秘訣を徹底解説します。今日からあなたも、ワンランク上のさつまいも料理を楽しめるようになります。

なぜ重要?さつまいもの洗い方が甘みと衛生に与える影響

さつまいもを美味しく、そして安全に楽しむためには、収穫されたばかりの土付きの状態から適切な洗い方を行うことが非常に重要です。単に汚れを落とすだけでなく、さつまいも本来の甘みを最大限に引き出し、食中毒のリスクを低減するための大切なステップとなります。

泥や土をしっかり落とす衛生的なさつまいもの洗い方

さつまいもは土の中で育つため、収穫時には泥や土が表面に付着しています。この泥には、見た目の汚れだけでなく、食中毒の原因となる可能性のある土壌菌や微生物が含まれていることがあります。例えば、ウェルシュ菌やセレウス菌といった細菌は土壌に広く分布しており、洗い方が不十分なままだと、調理中に他の食材へ移ったり、加熱が不十分な場合に増殖して食中毒を引き起こすリスクがあります。

特に、皮ごと調理する場合や、カットしてから洗う場合など、泥が残りやすい状況では、より一層の注意が必要です。また、泥が付着したままだと、調理器具やシンクが汚れるだけでなく、交差汚染の原因にもなりかねません。徹底した洗浄は、家族の健康を守るための第一歩と言えるでしょう。

| リスクの種類 | 具体的な内容 | 洗い方による対策 |

|---|---|---|

| 食中毒 | 土壌由来の細菌(ウェルシュ菌、セレウス菌など)が付着し、摂取により腹痛や下痢を引き起こす可能性。 | 流水とブラシで泥を徹底的に洗い流し、細菌の付着を最小限にする。 |

| 交差汚染 | 泥や細菌が、まな板、包丁、他の食材などに移り、汚染を広げる可能性。 | さつまいもを洗う前に調理器具を準備し、洗った後は速やかに清潔な場所に移す。 |

| 異物混入 | 土や砂、小石などが残ったまま調理され、口に入る可能性。 | 目視と手触りで最終確認を行い、小さな異物も取り除く。 |

さつまいもの甘みを引き出す洗い方の秘密

「洗い方」が直接さつまいもの甘さを増すわけではありませんが、甘みを最大限に引き出すための重要な土台作りとなります。さつまいもの甘みは、主に加熱によってでんぷんが酵素(β-アミラーゼ)の働きで麦芽糖という糖に変化する「糖化」という現象で生まれます。

もしさつまいもの表面に泥や汚れが残っていると、加熱時に熱の伝わり方が均一にならず、部分的に焦げ付いたり、逆に火が通りにくくなったりすることがあります。これにより、糖化を促す酵素の働きが阻害され、さつまいも本来の甘みが十分に引き出せない可能性があります。

また、泥や土の臭いが残っていると、せっかくのさつまいもの繊細な風味や甘みが損なわれてしまうことも考えられます。丁寧に洗うことで、土臭さを取り除き、さつまいも本来の優しい香りと豊かな甘さを存分に楽しめる状態に整えることができるのです。さらに、表面の汚れをきれいにすることで、皮に含まれる栄養素も余すことなく摂取しやすくなります。

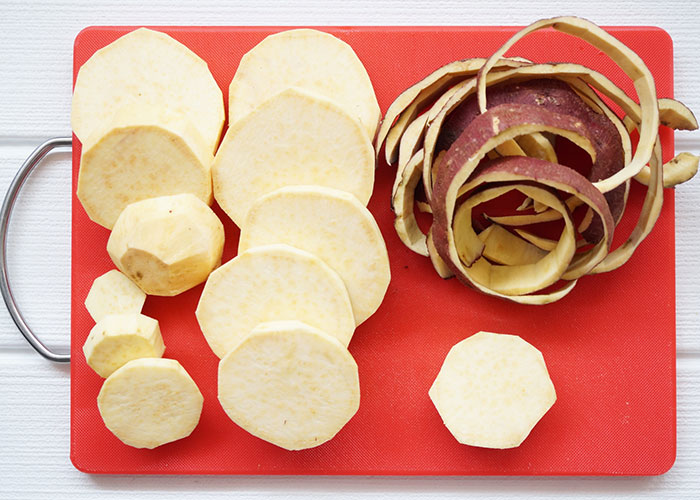

基本のさつまいもの洗い方 ステップバイステップ解説

さつまいもの美味しさを最大限に引き出し、かつ安心して食べるためには、正しい洗い方が欠かせません。ここでは、さつまいもを調理する前の基本となる洗い方を、ステップバイステップで詳しく解説します。

用意するもの

さつまいもを効果的に洗うために、以下のものを準備しましょう。特別な道具は必要なく、ご家庭にあるもので十分対応できます。

| 項目 | 詳細 | 補足 |

|---|---|---|

| さつまいも | 洗う対象となるさつまいも | 泥付きのままでOK |

| ボウルまたは洗い桶 | さつまいもを浸したり、水洗いする際に使用 | 大きめのものが洗いやすい |

| 清潔な流水(水道水) | 泥や汚れを洗い流すための水 | 常温の水で問題ありません |

| 野菜用ブラシまたはたわし | さつまいもの表面の泥をこすり落とす | 食器用スポンジの硬い面でも代用可能 |

| 清潔な布巾またはキッチンペーパー | 洗い終わったさつまいもの水気を拭き取る | 調理前に水気をしっかり取り除くことで、調理効率も上がります |

ステップ1 軽く水洗いして泥を落とす

まず最初に行うのは、さつまいもに付着している大きな泥や土をざっと洗い流すことです。この段階で力を入れすぎず、優しく扱うことがポイントです。

目的と方法

このステップの主な目的は、さつまいもの表面に付いている目に見える大きな泥や土を洗い流し、後の工程で細かい汚れを落としやすくすることです。ボウルに水を張るか、流水の下でさつまいもを一本ずつ持ち、手で軽くこすりながら泥を落とします。泥が固まっている場合は、しばらく水に浸してから洗い流すと、より簡単に落ちやすくなります。

注意点

この段階では、まだブラシなどを使わず、さつまいもの皮を傷つけないように優しく洗いましょう。強くこすりすぎると、皮が傷つき、調理後の食感や見た目に影響を与える可能性があります。

ステップ2 ブラシを使った効果的な洗い方

さつまいもの表面には、溝や窪みが多く、そこに泥が入り込んでいることがよくあります。このステップでは、野菜用ブラシなどを使って、これらの細かい泥を徹底的に除去します。

ブラシの選び方と使い方

野菜用ブラシは、毛が硬すぎず、さつまいもの表面にフィットしやすいものを選びましょう。たわしや、食器用スポンジの硬い面でも代用できます。流水の下でさつまいもを回しながら、ブラシで表面全体を優しくこすり洗いします。特に、皮の溝や窪み、両端の部分は泥が残りやすいので、念入りにブラシを動かしてください。指で触って泥のざらつきがなくなるまで、丁寧に洗い続けましょう。

皮ごと食べる場合のポイント

さつまいもを皮ごと食べる予定の場合は、このブラシを使った洗い方が特に重要になります。皮には食物繊維やポリフェノールなどの栄養が豊富に含まれているため、できるだけ皮ごと食べたいものです。そのためには、残留している泥や土、異物が一切ない状態にすることが衛生上不可欠です。時間をかけて、一つ一つ丁寧に洗い上げましょう。

ステップ3 ぬめりや汚れの最終確認

さつまいもの洗い方の最終ステップは、洗い残しがないか、ぬめりがないかをしっかりと確認することです。この確認を怠ると、調理後に不快な食感や風味が残る可能性があります。

目視と触覚による確認

洗い終わったさつまいもを明るい場所でよく見て、泥や土の残りがないかを確認します。特に、さつまいもの両端や、節のように見える部分、ひび割れの中など、ブラシが届きにくい場所を重点的にチェックしてください。次に、指でさつまいもの表面全体を触ってみて、ざらつきやぬめりがないかを確認します。もし、まだざらつきやぬめりを感じる場合は、その部分を再度ブラシで洗い流しましょう。

水気を拭き取る

最終確認が終わったら、清潔な布巾やキッチンペーパーでさつまいもの表面の水気を丁寧に拭き取ります。水気をしっかり取り除くことで、調理時の油はねを防いだり、焼く・揚げるなどの調理法でより美味しく仕上がります。また、一時的に保存する場合も、水気があると傷みやすくなるため、この工程は重要です。

皮ごと食べたい さつまいもの洗い方と注意点

皮の栄養を活かすさつまいもの洗い方

さつまいもの皮には、食物繊維が豊富に含まれているだけでなく、抗酸化作用のあるポリフェノール(アントシアニンなど)や、便秘解消に役立つとされるヤラピンといった、健康に良い成分がぎゅっと詰まっています。これらの栄養素を丸ごと摂取するためには、皮ごと食べるのが理想的です。

皮の栄養を最大限に活かす洗い方のポイントは、皮を傷つけずに、優しく、しかし確実に泥や汚れを落とすことです。ゴシゴシと力を入れすぎると、せっかくの栄養素が豊富な皮が剥がれてしまったり、傷がついてそこから栄養が流れ出てしまったりする可能性があります。

- 流水で優しく洗い流す: まずは、さつまいも全体を流水に当て、表面の大きな泥を洗い流します。この時、指の腹で軽くこするようにすると良いでしょう。

- 柔らかいブラシやスポンジを使う: 野菜用の柔らかいブラシや、食器洗い用のスポンジの柔らかい面を使って、皮の表面を優しくなでるように洗います。特に、芽が出ている部分やくぼみには泥が残りやすいので、丁寧に洗いましょう。

- 傷んだ部分や黒い斑点は取り除く: 皮に深い傷があったり、黒い斑点(ヤラピンが固まったものや、軽い傷みの場合があります)がある場合は、その部分だけをピーラーや包丁で薄く取り除いてください。健康上問題がない場合が多いですが、見た目や食感を損なうことがあります。

皮ごと食べることで、さつまいも本来の風味や香ばしさも楽しめます。加熱することで皮が柔らかくなり、気にならなくなることも多いので、ぜひ挑戦してみてください。

残留農薬が気になる場合の対処法

日本の農産物における残留農薬基準は非常に厳しく設定されており、基本的に通常の水洗いで安全に食べられるようになっています。しかし、それでも「残留農薬が気になる」という方もいらっしゃるかもしれません。特に皮ごと食べる場合は、より安心して召し上がりたいと思うのは自然なことです。

以下に、残留農薬が気になる場合の対処法をいくつかご紹介します。これらの方法は、完全に農薬を除去することを保証するものではありませんが、気になる場合の安心材料として活用できます。

| 対策方法 | 具体的な手順 | 効果・注意点 |

|---|---|---|

| 流水洗い | さつまいもを流水に当て、指や柔らかいブラシで30秒以上しっかりとこすり洗いします。 | 表面に付着した泥や汚れ、水溶性の農薬を物理的に洗い流す最も基本的な方法です。 |

| つけ置き洗い | ボウルに水を張り、さつまいもを5分程度浸した後、流水で洗い流します。 | 水溶性の農薬が水中に溶け出すのを促す効果が期待できます。ただし、長時間のつけ置きは、水溶性の栄養素が流れ出たり、風味を損ねたりする可能性があるため注意が必要です。 |

| 重曹水洗い | 水1リットルに対し、小さじ1程度の重曹を溶かした水に、さつまいもを数分間浸します。その後、必ず流水で念入りに洗い流してください。 | 重曹のアルカリ性が、一部の酸性農薬の分解を助ける可能性が指摘されています。ただし、科学的な裏付けはまだ限定的です。使用後は重曹が残らないようしっかりすすぎましょう。 |

| 野菜用ブラシでの洗浄 | 毛先の柔らかい野菜用ブラシで、皮の表面を優しく、しかし丁寧にこすり洗いします。 | 物理的に表面の汚れや付着物を除去する効果があります。皮を傷つけないように、力を入れすぎないことが重要です。 |

最も確実なのは、「無農薬」や「有機栽培」「特別栽培」と表示されたさつまいもを選ぶことです。これらの表示があるものは、農薬の使用を極力控えるか、全く使用せずに栽培されたものであるため、安心して皮ごと召し上がることができます。購入時に表示を確認する習慣をつけるのも良いでしょう。

甘みをさらに引き出す さつまいもの洗い方後の下処理

アク抜きと甘みの関係

さつまいもの甘みを最大限に引き出すためには、洗い方だけでなく、その後の下処理も非常に重要です。特に「アク抜き」は、さつまいも本来の美味しさを引き出すための大切な工程と言えます。

さつまいもには、「ヤラピン」や「タンニン」といった成分が含まれており、これらが「アク」の原因となります。ヤラピンはさつまいもを切った時に出る白い液体で、便秘解消に良いとされますが、同時に空気に触れると酸化して切り口を変色させる原因にもなります。また、タンニンは渋みやえぐみの元となることがあります。

これらのアクを適切に除去することで、さつまいもが持つでんぷんが糖化するのを阻害する要素を取り除き、よりクリアな甘みを感じられるようになります。さつまいもの甘みは、加熱によってでんぷんが「β-アミラーゼ」という酵素の働きで麦芽糖に分解されることで生まれます。アク抜きは、この甘み生成酵素の働きを妨げないためにも有効な下処理なのです。

冷水を使ったアク抜きのポイント

さつまいものアク抜きは、主に「冷水に浸す」方法で行います。この工程には、アク抜きだけでなく、さつまいもの変色を防ぎ、食感を良くする効果も期待できます。

冷水に浸すメリットと時間の目安

さつまいもを切った後、すぐに冷水にさらすことで、切り口が空気に触れて酸化するのを防ぎ、黒ずむのを抑制します。また、冷水に浸すことで、でんぷんの表面を整え、加熱した際のホクホクとした食感や、ねっとりとした食感に貢献します。

アク抜きの時間の目安は、調理法やさつまいもの種類によって異なりますが、一般的には5分から15分程度が推奨されます。あまり長時間浸しすぎると、水溶性のビタミンCなどの栄養素が流出してしまう可能性があるため注意が必要です。

効果的なアク抜きのコツ

冷水を使ったアク抜きをより効果的に行うためのポイントを以下にまとめました。

| ポイント | 具体的な方法 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 切ったらすぐに水に浸す | さつまいもは切るとすぐに酸化が始まるため、切ったそばから冷水に浸しましょう。 | 切り口の変色を最小限に抑えます。 |

| 水が濁ったら交換する | アクが溶け出して水が白っぽく濁ってきたら、新しい水に交換しましょう。 | 効率的にアクを除去し、えぐみを軽減します。 |

| 冷水を使用する | 常温ではなく、冷たい水を使用することで、酵素の働きを穏やかに保ちつつ、酸化を防ぎます。 | でんぷんの糖化を妨げず、甘みを引き出しやすくします。 |

| 用途に合わせた浸水時間 | 煮物や揚げ物など、調理法によっては浸水時間を調整することで、食感や仕上がりが変わります。 | 理想の食感と甘みを両立させます。 |

これらの下処理を丁寧に行うことで、さつまいもが持つ本来の甘みと美味しさを最大限に引き出し、より満足度の高い料理に仕上げることができるでしょう。

さつまいもの洗い方でよくある疑問を解決

洗いすぎると栄養が失われる?

さつまいもを洗う際に、過度に洗いすぎると栄養が失われるのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。特に、さつまいもに含まれるビタミンCは水溶性であり、水に溶け出しやすい性質を持っています。しかし、一般的な洗い方であれば、栄養素が大幅に失われる心配はほとんどありません。

重要なのは、さつまいもの表面に付着した泥や土、汚れをしっかりと落とすことです。ブラシを使って丁寧に洗うことで、衛生的に保ちながら、栄養素の損失を最小限に抑えることができます。長時間水に浸し続けたり、皮をゴシゴシと強くこすりすぎたりすることは避けるようにしましょう。さつまいもの皮と実の間には特に多くの栄養が含まれているため、皮を傷つけないように優しく洗うことが大切です。

洗った後のさつまいもの保存方法は?

さつまいもは洗ってしまうと、表面の保護膜が失われ、湿気や傷みに対して非常にデリケートになります。そのため、洗った後の保存方法には注意が必要です。基本的には、洗ったさつまいもは早めに使い切るのが理想ですが、やむを得ず保存する場合は、以下のポイントを押さえましょう。

まず、洗った後はキッチンペーパーなどで表面の水分を丁寧に拭き取ることが重要です。水分が残っていると、カビの発生や腐敗の原因となります。その後、保存方法に応じて適切に保管してください。

| 保存方法 | 期間の目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 常温保存 | 1~2日 | 洗ったさつまいもは常温保存には不向きです。どうしてもという場合は、風通しの良い冷暗所で、新聞紙などに包んで乾燥を保ち、早めに使い切りましょう。 |

| 冷蔵保存 | 3~5日 | 一本ずつキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて野菜室で保存します。乾燥を防ぎつつ、湿度が高くなりすぎないように注意が必要です。 |

| 冷凍保存 | 約1ヶ月 | 用途に応じてカットし、茹でるか蒸すかして加熱処理をしてから冷凍します。マッシュ状にして保存すると、離乳食やスイーツ作りに便利です。解凍せずにそのまま調理に使えるように小分けにすると良いでしょう。 |

洗ってしまったさつまいもは、できるだけ早く調理して消費することをおすすめします。特に、皮を剥いてしまった場合は、さらに劣化が早まるため、その日のうちに使い切るようにしましょう。

古いさつまいもや傷んださつまいもの洗い方

さつまいもは適切に保存すれば比較的長持ちしますが、時間が経つとしなびたり、芽が出たり、時には傷んだりすることがあります。そのような場合の洗い方と対処法について解説します。

しなびたさつまいも

皮がしわしわになったり、少し柔らかくなったりしているさつまいもは、水分が抜けている状態です。しかし、カビが生えていたり、異臭がしたりしなければ、食べることができます。洗い方自体は通常のさつまいもと同じですが、皮が剥がれやすくなっている場合があるので、優しく丁寧に扱うようにしましょう。調理する際は、水分を補うために煮物や蒸し料理に適しています。

芽が出たさつまいも

さつまいもから芽が出ているのを見かけることがありますが、じゃがいもの芽とは異なり、さつまいもの芽には毒性はありません。そのため、芽が出ているさつまいもも食べることができます。ただし、芽に栄養が使われるため、甘みや風味が落ちている可能性があります。洗い方は通常通りで問題ありません。気になる場合は、芽の部分を少し深めに切り落としてから調理しましょう。

傷んださつまいも(黒ずみ・カビなど)

さつまいもに黒い斑点やカビが見られる場合、または異臭がする場合は、食べるのを避けるべきです。特にカビは、目に見える部分だけでなく、内部にも菌糸が広がっている可能性があるため、健康を害する恐れがあります。

一部が黒ずんでいる程度であれば、その部分を大きめに切り落とせば食べられることもありますが、判断に迷う場合は無理せず廃棄することをおすすめします。洗う前に傷んでいる部分がないかよく確認し、もし見つかった場合は、洗う前にその部分を取り除くか、状態によっては全体を廃棄するようにしましょう。安全を最優先に考えることが大切です。

まとめ

さつまいもの洗い方は、単に泥を落とすだけでなく、その甘みを最大限に引き出し、安全に美味しくいただくための重要な工程です。ブラシを使った丁寧な洗浄で土や汚れをしっかり除去し、必要に応じてアク抜きを行うことで、さつまいも本来の風味と栄養を存分に楽しめます。特に皮には豊富な栄養が含まれるため、安心して皮ごと食べるための洗い方もマスターしましょう。これらの基本を実践することで、いつものさつまいも料理が格段に美味しく、食卓がより豊かになることでしょう。