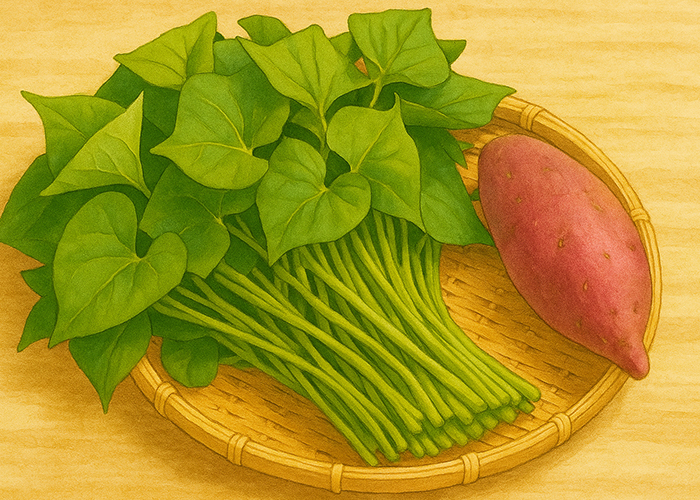

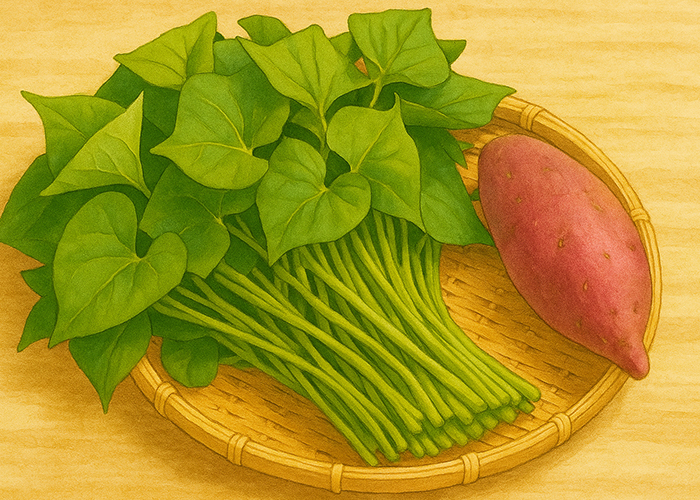

「さつまいもの葉って食べれるの?」と疑問に思ったことはありませんか。実はさつまいもの葉は、栄養豊富で美味しく食べられる万能食材です。この記事を読めば、気になる味や食感はもちろん、緑黄色野菜に匹敵する栄養価、アク抜きなどの下処理方法、きんぴらや炒め物といった簡単レシピ、農薬などの注意点まで全てわかります。捨てていた葉や茎(つる)を、今日から美味しい一品に変えてみませんか。

さつまいもの葉は美味しく食べれる万能食材です

「さつまいもの葉って食べられるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。家庭菜園でさつまいもを育てている方や、直売所で青々とした葉付きのさつまいもを見かけた方なら、一度は気になったことがあるかもしれません。結論からお伝えすると、さつまいもの葉は、美味しく安全に食べられる、栄養満点の万能食材です。

日本ではまだ馴染みが薄いかもしれませんが、アジアの国々では古くから一般的な野菜として食卓に並んでいます。芋の収穫前に、伸びすぎたつるや葉を間引いて食材として活用するのは、まさに一石二鳥。捨ててしまいがちな部分を美味しくいただけるだけでなく、実は芋本体にも負けないほどの栄養を秘めているのです。これからの章で、その魅力的な味や栄養、具体的な調理法まで詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

さつまいもの葉はどんな味?気になる食感を解説

さつまいもの葉を食べる上で、最も気になるのが「味」と「食感」でしょう。実際に食べてみると、想像以上にクセがなく、非常に食べやすいことに驚くはずです。他の葉物野菜と比較しながら、その特徴をご紹介します。

味は、ほうれん草や小松菜のように青臭さや苦みがほとんどなく、空心菜に近い上品な風味を持っています。ほんのりとした甘みと、加熱すると少しだけ感じられる独特のぬめりが特徴で、これが料理に深みを与えてくれます。食感は、葉の部分は加熱すると柔らかく、葉につながる細い茎(葉柄)の部分はシャキシャキとした心地よい歯ごたえが残ります。この二つの食感を同時に楽しめるのも、さつまいもの葉ならではの魅力です。

どのような料理にも合わせやすい、まさに万能選手と言えるでしょう。

| 野菜の種類 | 味の特徴 | 食感の特徴 | 香り・風味 |

|---|---|---|---|

| さつまいもの葉 | クセがなく、ほんのり甘い。アクは少なめ。 | 葉は柔らかく、茎(葉柄)はシャキシャキ。 | 空心菜に似た上品な風味。わずかなぬめり。 |

| ほうれん草 | 特有の風味と甘み。アク(シュウ酸)がやや強い。 | 柔らかく、クタっとしやすい。 | 土のような独特の香り。 |

| 小松菜 | ピリッとした辛みを感じることがある。 | シャキシャキ感が強い。 | アブラナ科特有の風味。 |

| 空心菜 | クセがなく淡白。 | 茎が中空でシャキシャキ感が非常に強い。 | さっぱりとした風味。 |

実は茎(つる)も食べれる部分

さつまいもで食べられるのは、葉の部分だけではありません。地面を這うように伸びる「茎(つる)」の部分も、美味しい食材として活用できます。スーパーなどで「芋づる(いもづる)」という名前で売られているのは、主にこの茎の部分です。葉と茎(つる)は食感や調理法が少し異なるため、それぞれの特徴を知っておくと、より一層さつまいもを余すことなく楽しめます。

一般的に「さつまいもの葉」として調理されるのは、葉そのものと、葉につながる細い茎である「葉柄(ようへい)」です。一方、「芋づる」として調理されるのは、より太くしっかりとした「茎(つる)」の部分です。茎は表面に薄い皮があるため、下処理でその皮を剥いてから調理するのが一般的。きんぴらや煮物にすると、フキのようなシャキシャキとした食感が絶品です。

| 部位 | 一般的な呼び名 | 特徴 | 主な食べ方 |

|---|---|---|---|

| 葉 | さつまいもの葉 | 柔らかく、少しぬめりがある。クセがない。 | おひたし、炒め物、味噌汁の具 |

| 葉柄(葉とつるをつなぐ細い茎) | さつまいもの葉(葉とセットで) | シャキシャキとした食感。 | おひたし、炒め物(葉と一緒に) |

| 茎(地面を這う太い部分) | 芋づる、つる | 皮を剥いて調理。フキに似たシャキシャキ食感。 | きんぴら、佃煮、煮物、炒め物 |

このように、さつまいもは芋本体だけでなく、葉から茎(つる)まで、ほとんどの部分を美味しくいただくことができる、非常に優れた作物なのです。

さつまいもの葉に秘められた驚きの栄養価

さつまいもの葉は、普段捨ててしまいがちな部分ですが、実はその栄養価は驚くほど高く、「スーパーフード」と呼んでも過言ではないほどのパワーを秘めています。本体である芋の部分とはまた違った栄養素が豊富で、健康や美容を意識する方にはぜひ取り入れていただきたい食材です。ここでは、さつまいもの葉が持つ具体的な栄養価について、他の野菜と比較しながら詳しく解説します。

緑黄色野菜に匹敵する豊富なビタミン類

さつまいもの葉は、ビタミンA、C、Eなどを豊富に含む、非常に優秀な緑黄色野菜です。これらのビタミンは「ビタミンACE(エース)」とも呼ばれ、強い抗酸化作用を持つことで知られています。体のサビつきを防ぎ、若々しさを保つ効果が期待できます。

特に注目すべきは、体内でビタミンAに変換される「β-カロテン」の含有量です。β-カロテンは、皮膚や粘膜の健康を維持し、免疫力を高める働きがあります。その含有量は、同じく緑黄色野菜の代表格であるほうれん草や小松菜をもしのぐほどです。

| 栄養素 | さつまいも(葉・茎) | ほうれん草 | 小松菜 |

|---|---|---|---|

| β-カロテン | 非常に豊富 | 豊富 | 豊富 |

| ビタミンC | 豊富 | 豊富 | 非常に豊富 |

| ビタミンE | 非常に豊富 | 豊富 | 比較的少ない |

| ビタミンK | 非常に豊富 | 豊富 | 豊富 |

※含有量は栽培条件や時期により変動します。上記は一般的な含有量の比較イメージです。

ビタミンKも豊富で、これは骨の健康維持に欠かせない栄養素です。カルシウムが骨に沈着するのを助ける働きがあるため、骨粗しょう症の予防にも繋がります。

現代人に不足しがちなミネラルもたっぷり

さつまいもの葉には、私たちの体にとって不可欠なミネラル類もバランス良く含まれています。特に、現代の食生活で不足しやすいとされるカルシウム、鉄、マグネシウム、カリウムが豊富です。

- カルシウム: 骨や歯の主成分。牛乳や小魚が有名ですが、さつまいもの葉からも効率的に摂取できます。

- 鉄: 赤血球を作るのに必要な栄養素で、貧血予防に欠かせません。特に女性は意識して摂りたいミネラルです。

- カリウム: 体内の余分なナトリウム(塩分)を排出する働きがあり、むくみの解消や高血圧の予防に効果が期待できます。

- マグネシウム: 体内の様々な酵素の働きを助け、エネルギー産生や筋肉の収縮に関わる重要なミネラルです。

これらのミネラルを一度に摂取できるさつまいもの葉は、まさに天然のサプリメントと言えるでしょう。

抗酸化作用で注目!ポリフェノールやルテインも豊富

さつまいもの葉の栄養価は、ビタミンやミネラルだけではありません。近年、健康効果で注目されている機能性成分も含まれています。

その代表が、強い抗酸化力を持つ「ポリフェノール」です。ポリフェノールは、活性酸素によるダメージから体を守り、生活習慣病の予防やアンチエイジングに役立つとされています。

さらに、目の健康をサポートする成分として知られる「ルテイン」も豊富に含まれています。ルテインは、パソコンやスマートフォンから発せられるブルーライトのダメージから目を守る働きがあることで知られ、眼精疲労や加齢に伴う目の病気の予防に繋がります。毎日デジタルデバイスを使う方には、特におすすめの栄養素です。

さつまいもの葉を食べる前の下処理とアク抜き方法

さつまいもの葉や茎(つる)は、そのまま調理すると独特のえぐみや苦味を感じることがあります。これは、植物に含まれる「アク」が原因です。しかし、ご安心ください。ほんのひと手間加えるだけで、アクを取り除き、さつまいもの葉が持つ本来の美味しさを最大限に引き出すことができます。ここでは、誰でも簡単にできる下処理とアク抜きの方法を、手順を追って詳しく解説します。

アク抜きは必要?美味しく食べるための下準備

結論から言うと、さつまいもの葉を美味しく食べるためには、アク抜きを行うことを強くおすすめします。さつまいもの葉に含まれるアクの主成分は「シュウ酸」です。これはほうれん草などにも含まれる成分で、摂取しすぎると体内でカルシウムと結合し、結石の原因になる可能性も指摘されています。少量であれば問題ありませんが、何より味に大きく影響します。

アク抜きをしないと、以下のようなデメリットがあります。

- 舌に残るピリピリとした刺激や、不快なえぐみが出る

- 料理全体の風味が損なわれる

- 加熱した際に黒っぽく変色しやすくなる

特に、おひたしや和え物など、素材の味をシンプルに楽しむ料理の場合は、アク抜きが必須の工程です。逆に、油でしっかり炒める調理法の場合は、アクが比較的気になりにくくなりますが、それでも下茹でなどのアク抜きをしておくと、より洗練された味わいに仕上がります。美味しく安全に食べるためにも、基本的な下準備としてアク抜きを行いましょう。

簡単3ステップ さつまいもの葉の下処理手順

さつまいもの葉の下処理は、大きく分けて「洗浄」「筋取り」「アク抜き」の3つのステップで完了します。初めての方でも失敗しないよう、写真付きで解説するようなイメージで丁寧にご紹介します。

ステップ1:葉と茎を丁寧に洗う

まずは、葉や茎に付着している土や汚れを、流水で優しく丁寧に洗い流します。特に葉の裏側や茎の付け根は汚れが溜まりやすいポイントです。ボウルに水を張り、その中で振り洗いすると、細かな汚れも効率的に落とすことができます。この段階で、傷んでいる葉や黄色く変色した葉があれば取り除いておきましょう。

ステップ2:食感を左右する「筋取り」

さつまいもの茎(つる)の美味しさを決める最も重要な工程が「筋取り」です。茎の表面にある硬い筋は、加熱しても柔らかくなりにくく、口に残って食感を損ねる原因になります。少し手間はかかりますが、このひと手間で仕上がりが格段に良くなります。

筋取りのコツは、茎の切り口側から爪でポキッと折るようにし、そのままゆっくりと皮をむくようにスーッと引くことです。フキの皮をむく要領と同じです。反対側からも同様に行うと、きれいに筋が取れます。長さ5cm程度に切り分けながら作業すると、より効率的です。葉についている太い葉脈も硬さが気になる場合は、同様に取り除くと良いでしょう。

ステップ3:えぐみを取り除く「アク抜き」

洗浄と筋取りが終わったら、いよいよアク抜きです。アク抜きの方法はいくつかありますが、ここでは代表的な「塩茹で」と「水にさらす」方法をご紹介します。調理法に合わせて最適な方法を選びましょう。

| 方法 | 手順 | 時間の目安 | 特徴・メリット | おすすめの調理法 |

|---|---|---|---|---|

| 塩茹で | たっぷりの熱湯に塩(1リットルに対し大さじ1程度)を入れ、茎、葉の順に茹でる。茹で上がったらすぐに冷水にとり、水気を絞る。 | 茎:1〜2分 葉:30秒〜1分 |

最も確実で効果的なアク抜き方法。色鮮やかに仕上がり、カサが減るため調理しやすい。 | おひたし、和え物、炒め物、佃煮など、オールマイティに対応可能。 |

| 水にさらす | 筋取りをした葉と茎をボウルに入れ、たっぷりの水に浸す。途中、1〜2回水を替える。 | 10分〜30分 | シャキシャキとした食感を残しやすい。生でサラダに加えたい場合や、炒め物で歯ごたえを楽しみたい時に向いている。 | 炒め物、サラダ、スムージーなど。 |

一般的には、塩茹でが最も簡単で失敗がありません。まず硬い茎の部分からお湯に入れ、1分ほど経ってから葉の部分を加えてさっと茹でます。茹ですぎると食感が失われるため、葉を入れてからは30秒~1分程度で引き上げるのがポイントです。茹で上がったらすぐに冷水に取ることで、余熱で火が通り過ぎるのを防ぎ、鮮やかな緑色を保つことができます。しっかりとアク抜きを済ませて、さつまいもの葉料理を存分にお楽しみください。

【レシピ集】さつまいもの葉を美味しく食べる方法

さつまいもの葉は、下処理さえすれば様々な料理に活用できる優秀な食材です。独特の風味と食感は、和食から中華風の炒め物まで幅広くマッチします。ここでは、家庭で手軽に作れる定番からアレンジレシピまで、さつまいもの葉を余すことなく味わうための具体的な調理法をご紹介します。大量に手に入った際の消費方法や、常備菜として楽しむアイデアも満載です。

定番の食べ方 さつまいもの茎のきんぴら

さつまいもの葉のレシピでまず試していただきたいのが、ご飯との相性抜群な「きんぴら」です。茎のシャキシャキとした食感と、葉のほろ苦さが甘辛い味付けに絶妙に絡みます。お弁当のおかずや常備菜としても大活躍する、覚えておいて損はない一品です。

材料(2〜3人分)

| 材料名 | 分量 |

|---|---|

| さつまいもの茎(下処理済み) | 約200g |

| にんじん | 1/3本 |

| ごま油 | 大さじ1 |

| 鷹の爪(輪切り) | 少々(お好みで) |

| 醤油 | 大さじ1.5 |

| みりん | 大さじ1.5 |

| 砂糖 | 小さじ1 |

| 白いりごま | 適量 |

作り方

- 下処理をしたさつまいもの茎は4〜5cmの長さにします。にんじんは千切りにします。

- フライパンにごま油と鷹の爪を入れて中火で熱し、香りが立ったらさつまいもの茎とにんじんを加えて炒めます。

- 醤油、みりん、砂糖を合わせた調味料を回し入れ、汁気がなくなるまで炒め煮にします。

- 最後に白いりごまを振りかけて、全体を混ぜ合わせたら完成です。

素材の味を楽しむ さつまいもの葉のおひたし

さつまいもの葉が持つ本来の風味や、モロヘイヤに似たぬめりをシンプルに味わいたいなら「おひたし」が最適です。さっと茹でるだけで作れる手軽さと、さっぱりとした味わいが魅力で、箸休めやあと一品欲しい時に重宝します。

材料(2人分)

| 材料名 | 分量 |

|---|---|

| さつまいもの葉(下処理済み) | 約100g |

| だし汁 | 100ml |

| 薄口醤油 | 大さじ1/2 |

| みりん | 小さじ1 |

| かつお節 | 適量 |

作り方

- 鍋にたっぷりのお湯を沸かし、塩(分量外)を少々入れ、下処理済みのさつまいもの葉を入れます。30秒〜1分ほどさっと茹で、すぐに冷水に取ります。

- 粗熱が取れたら、水気を手で優しく絞り、食べやすい大きさ(3〜4cm)に切ります。

- ボウルにだし汁、薄口醤油、みりんを混ぜ合わせ、水気を絞ったさつまいもの葉を浸して味をなじませます。

- 器に盛り付け、上からかつお節をかければ出来上がりです。お好みで生姜のすりおろしを添えるのもおすすめです。

ご飯が進む さつまいもの葉と豚肉の炒め物

さつまいもの葉を主菜として楽しむなら、豚肉との炒め物がおすすめです。豚肉の旨味と脂がさつまいもの葉によく絡み、ボリューム満点の一皿になります。にんにくを効かせたパンチのある味付けは、白米が止まらなくなる美味しさです。

材料(2〜3人分)

| 材料名 | 分量 |

|---|---|

| さつまいもの葉と茎(下処理済み) | 約150g |

| 豚バラ薄切り肉 | 150g |

| にんにく(みじん切り) | 1かけ |

| ごま油 | 大さじ1 |

| 酒 | 大さじ1 |

| オイスターソース | 大さじ1 |

| 醤油 | 小さじ1 |

| 塩、こしょう | 各少々 |

作り方

- 下処理したさつまいもの茎は4〜5cmの長さに、葉はざく切りにします。豚肉は食べやすい大きさに切ります。

- フライパンにごま油とにんにくを入れて弱火で熱し、香りが立ったら豚肉を加えて中火で炒めます。

- 豚肉の色が変わってきたら、さつまいもの茎を加えて炒め合わせます。

- 茎に油が回ったら葉を加え、酒を振り入れてさっと炒めます。

- オイスターソースと醤油を加えて全体に絡め、最後に塩、こしょうで味を調えたら完成です。

保存も効く常備菜 さつまいもの茎の佃煮

さつまいもの葉が大量に手に入った時にぜひ試してほしいのが「佃煮」です。甘辛く煮詰めることで日持ちがするようになり、作り置きに最適です。ちりめんじゃこや山椒の実を加えることで、風味と食感にアクセントが生まれ、より一層深い味わいになります。

材料(作りやすい分量)

| 材料名 | 分量 |

|---|---|

| さつまいもの茎(下処理済み) | 約300g |

| ちりめんじゃこ | 30g |

| 醤油 | 大さじ3 |

| みりん | 大さじ3 |

| 砂糖 | 大さじ2 |

| 酒 | 大さじ2 |

| 実山椒の佃煮(お好みで) | 小さじ1 |

作り方

- 下処理をしたさつまいもの茎を、5mm〜1cm幅に細かく刻みます。

- 鍋に醤油、みりん、砂糖、酒を入れて中火にかけ、煮立ったら刻んださつまいもの茎、ちりめんじゃこを加えます。

- 再び煮立ったら弱火にし、時々混ぜながら煮汁が少なくなるまでじっくりと煮詰めていきます。

- 煮汁がほとんどなくなったら火を止めます。お好みで実山椒を加えて混ぜ合わせ、粗熱が取れたら完成です。温かいご飯に乗せたり、おにぎりの具にしたりしてお楽しみください。

さつまいもの葉を食べる際の注意点

さつまいもの葉は栄養豊富で美味しい食材ですが、安全に楽しむためにはいくつかの注意点があります。特に、葉の状態の見極め方と、農薬に関する知識は非常に重要です。ここで紹介するポイントを押さえて、安心してさつまいもの葉を食卓に取り入れましょう。

食べるのに適した葉の見分け方

さつまいもの葉は、どの部分でも食べられるわけではありません。柔らかく、新鮮な若い葉を選ぶことが、美味しく食べるための最大のコツです。収穫する際や購入する際には、以下のポイントを参考に見分けてみてください。

具体的に、食べるのに適した葉と避けるべき葉の特徴を下の表にまとめました。

| 判断基準 | 食べるのに適した葉(おすすめ) | 避けるべき葉 |

|---|---|---|

| 色 | 鮮やかで濃い緑色をしている。 | 黄色く変色している、または茶色や黒の斑点がある。 |

| 硬さ・手触り | 柔らかく、みずみずしいハリがある。茎(つる)の先端に近い部分が特に良い。 | ゴワゴワと硬い。葉脈が発達しすぎている。しなびて元気がない。 |

| 大きさ | 手のひらより小さい、若々しい葉。 | 大きく成長しすぎた葉。硬く、アクが強い傾向がある。 |

| 状態 | 病気の兆候がなく、きれいな状態。多少の虫食いは、無農薬で育った証拠とも言える。 | 虫にひどく食われている。病気やカビの斑点が見られる。 |

特に、つるの先端から20〜30cmくらいまでの部分は、葉も茎も柔らかく、アクが少ないため調理しやすいです。スーパーなどで見かけることは稀ですが、もし選べる機会があれば、色が濃く、生き生きとした若い葉を選びましょう。

農薬に関する注意

さつまいもの葉を食べる上で、最も注意したいのが「農薬」の問題です。さつまいもは、芋を商品として栽培されることがほとんどで、葉の食用を前提としていない場合があります。そのため、入手元によって安全性が大きく異なります。

家庭菜園や知人から譲り受ける場合

ご自身や知人が家庭菜園で育てたさつまいもの葉は、農薬の使用状況がはっきりしているため、比較的安心して食べられます。

無農薬で育てている場合は、虫や土汚れが付着している可能性があるので、流水で一枚一枚丁寧に洗いましょう。

もし農薬を使用している場合は、その農薬が葉物野菜に登録されているか、そして収穫前の使用禁止期間を必ず守っているかを確認してください。芋の栽培基準で散布された農薬が、葉に残っている可能性があるため、生産者に直接確認するのが最も確実です。

市販の芋についている葉や、生産者が不明な場合

スーパーなどで販売されているさつまいもに、葉や茎がついていることがあります。しかし、これはあくまで芋の鮮度を示すためのもので、食用として販売されているわけではありません。

葉を食べることを想定していない栽培方法の場合、葉の部分に基準値以上の残留農薬がある可能性も否定できません。生産者が「葉も食べられます」と明記しているもの以外は、安全のため食べないようにしましょう。道の駅や直売所で、葉が食用として袋詰めなどで売られている場合は、安心して購入できます。

アレルギーや体調に関する注意点

さつまいもの葉は、一般的にアレルギーを引き起こしにくい食材とされています。しかし、どんな食材にもアレルギー反応の可能性はゼロではありません。特に、他のヒルガオ科の植物でアレルギー症状が出たことがある方は注意が必要です。

初めて食べる際は、一度にたくさん食べずに、まずは少量から試してみて、体調に変化がないかを確認することをおすすめします。

さつまいもの葉の入手方法と正しい保存方法

さつまいもの葉や茎(つる)が食べられると知っても、「一体どこで手に入るの?」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、さつまいもの葉は一般的なスーパーマーケットではほとんど見かけることのない、少し珍しい食材です。しかし、入手する方法はいくつかあります。また、葉物野菜は傷みやすいため、手に入れた後の正しい保存方法を知っておくことが、美味しさを長持ちさせる秘訣です。ここでは、主な入手先と鮮度を保つ保存のコツを詳しく解説します。

どこで手に入る?主な入手先

さつまいもの葉は、主に旬である夏から秋にかけて出回ります。もし見かけたら、ぜひ手に入れてみたい貴重な食材です。主な入手先を以下にまとめました。

| 入手先 | 特徴・ポイント |

|---|---|

| 家庭菜園・自家栽培 | 最も新鮮で安心して食べられる方法です。さつまいもはプランターでも比較的簡単に栽培できるため、家庭菜園で育てれば、いつでも好きな時に新鮮な葉を収穫できます。自分で育てれば農薬の心配もありません。 |

| 農産物直売所・道の駅 | さつまいもの収穫時期である夏から秋(7月~10月頃)にかけて、生産者さんが直接出荷する直売所や道の駅で販売されていることがあります。「葉付きさつまいも」として売られているか、葉や茎(つる)だけで袋詰めになっている場合もあります。 |

| 知人・ご近所からのおすそ分け | 家庭菜園や畑でさつまいもを栽培している方が身近にいれば、おすそ分けしてもらえる可能性があります。芋の成長のために葉や茎を間引く(つる返し)作業を行うため、その際に大量の葉が手に入ることがあります。 |

| 一部のスーパーや通販サイト | 非常に稀ですが、地域の食文化を大切にしているスーパーや、こだわりの野菜を扱う八百屋で取り扱いがある場合があります。また、産地直送の通販サイトなどで季節限定で販売されることもあるため、探してみる価値はあるでしょう。 |

鮮度を保つ冷蔵・冷凍保存のコツ

さつまいもの葉は、ほうれん草などと同じように水分が蒸発しやすく、しなびやすいデリケートな野菜です。手に入れたらできるだけ早く調理するのが一番ですが、使い切れない場合は正しい方法で保存し、鮮度と栄養をキープしましょう。保存方法は「冷蔵」と「冷凍」の2通りです。

短期保存なら「冷蔵」が基本

すぐに使う予定がある場合(2~3日以内)は、冷蔵保存が適しています。ポイントは乾燥を防ぐことです。

- さつまいもの葉の根元を湿らせたキッチンペーパーで優しく包みます。

- 全体をポリ袋や保存容器に入れ、口を軽く閉じて乾燥を防ぎます。

- 冷蔵庫の野菜室に、根本を下にして立てて保存します。こうすることで、植物が育った環境に近い状態になり、鮮度が長持ちしやすくなります。

長期保存には「冷凍」が便利

たくさん手に入った場合や、長期間(約1ヶ月)保存したい場合は、冷凍保存がおすすめです。ただし、生のまま冷凍すると食感や風味が大きく損なわれるため、必ず下処理(アク抜き)をしてから冷凍してください。

- 「さつまいもの葉を食べる前の下処理とアク抜き方法」で解説した手順で、葉を硬めに茹でてアク抜きをします。

- 茹で上がったら冷水にとり、粗熱が取れたら手でしっかりと水気を絞ります。ここで水分をよく切っておくことが、美味しく冷凍するポイントです。

- おひたしや炒め物など、一度に使う分量ごとに小分けにして、空気が入らないようにぴったりとラップで包みます。

- 冷凍用保存袋に入れ、袋の中の空気をできるだけ抜いてから口を閉じ、冷凍庫で保存します。

冷凍したさつまいもの葉は、おひたしや和え物にする際は自然解凍や流水解凍で、炒め物や汁物に使う場合は凍ったまま調理に加えることができ、とても便利です。

まとめ

さつまいもの葉はクセがなく美味しく食べられる万能食材です。ビタミンやミネラルが豊富で、その栄養価はほうれん草など他の緑黄色野菜にも匹敵します。きんぴらやおひたしなど、簡単な下処理で様々な料理に活用できるのも魅力です。食べる際は、柔らかく新鮮な葉を選び、農薬の有無を確認しましょう。これまで捨てていた方も、ぜひ一度その美味しさと栄養を食卓に取り入れてみてください。