「さつまいもは体にいい」と聞くけれど、本当に食物繊維は豊富なの?と疑問に思ったことはありませんか。実は、さつまいもは腸内環境を整える成分がしっかり含まれた、腸活にぴったりの食材です。中でも注目すべきは不溶性食物繊維と、加熱後に冷やすことで増えるレジスタントスターチ。これらが腸内細菌のエサとなり、善玉菌を活発にしてガスを発生させる、つまり“おならが出る”のは腸が元気に働いているサインでもあります。この記事では、調理法別に変化する食物繊維の量や栄養の違いを徹底比較。最後まで読むことで、自分に合ったさつまいもの食べ方がきっと見つかります。

さつまいもと食物繊維、おならの関係

腸活に良いと言われているさつまいも。その理由のひとつは、さつまいもに含まれる食物繊維の量が、他の野菜と比べても豊富である点にあります。特に近年では、腸内環境を整えるための食材として注目されることが増えています。

昔から「さつまいもを食べるとおならが出る」とよく言われますが、これにはしっかりとした科学的な根拠があります。さつまいもに多く含まれる食物繊維の中でも、不溶性食物繊維(セルロースなど)は腸内で消化吸収されにくく、そのまま大腸まで届きます。すると腸内の細菌たちがこの食物繊維をエサにして活発に発酵を始め、その過程で水素や二酸化炭素などのガスが発生します。これが、いわゆる“おなら”の正体です。

さらに、さつまいも特有の成分として「ヤラピン」があります。さつまいもの端をカットしたときににじみ出る白い液体がそれで、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を促し、便通をサポートしてくれる働きがあります。この動きによって腸が刺激され、ガスの排出も促されるため、おならが出やすくなるというわけです。

もうひとつ注目したいのが、さつまいもを「冷やして食べる」という方法です。焼き芋やふかし芋を一度冷ますことで、さつまいもに含まれるでんぷんの一部が「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)」へと変化します。このレジスタントスターチも小腸では消化されずに大腸へと届き、腸内細菌によって発酵されてガスが発生します。同時に、発酵の副産物として酪酸や酢酸といった短鎖脂肪酸が生成され、これらは腸内環境を整えたり、腸の炎症を鎮めたり、さらには全身の免疫バランスを整える効果もあると考えられています。

つまり、「さつまいもを食べておならが出る」のは、腸内細菌が元気に働いている証拠でもあり、腸の中でしっかりと発酵が進んでいるというポジティブなサインなのです。とはいえ、おならが頻繁に出てしまうことを気にされる方もいるかもしれません。そんなときは、よく噛んでゆっくり食べることを意識してみてください。唾液としっかり混ざることで消化がスムーズに進み、ガスの発生をある程度抑えることが期待できます。ここまで、さつまいもに含まれる不溶性食物繊維やヤラピン、そして冷やすことで増えるレジスタントスターチの働きによって、腸が活性化され、おならが出るのはむしろ良いことなのだというお話をしてきました。では、実際にさつまいもにはどのくらいの食物繊維が含まれているのでしょうか?次にその点を見ていきましょう。

さつまいもの食物繊維量

さつまいもは、蒸したり焼いたりといった定番の食べ方はもちろん、スイーツや煮物、サラダなど、さまざまな料理に使える秋の味覚として親しまれています。最近では冷蔵技術や品種改良の進化によって、一年中スーパーの棚に並ぶようになり、季節を問わず手軽に楽しめる食材となりました。手頃な価格と自然な甘み、そして体にやさしい栄養素が含まれていることから、健康志向の人たちの間でも人気が高まっています。

そんなさつまいもですが、大きく分けると「生のさつまいも」、「ふかしたさつまいも」、「焼き芋」、そして「干し芋」など、加工の仕方によっていくつかのタイプに分類されます。同じさつまいもであれば栄養価もあまり変わらないのでは?と思われがちですが、実は調理方法や乾燥の有無によって含まれる栄養素の量が少しずつ変化します。

特に注目したいのが、食物繊維の量の違いです。食物繊維は腸内環境の改善や便通のサポートに欠かせない成分として知られており、腸活を意識する人にとっては重要な栄養素のひとつです。さつまいもにはもともと豊富な食物繊維が含まれていますが、加熱や乾燥の工程を経ることで水分が抜け、そのぶん食物繊維の密度が高くなる傾向があります。たとえば、生のさつまいもと比べて、焼き芋や干し芋は水分が飛んでいるため、100gあたりの食物繊維量が多く感じられることがあります。一方で、ふかし芋は比較的水分を多く含むため、他の加工法よりもやや食物繊維が少なくなる傾向があります。見た目は同じようなさつまいもでも、調理方法によってその栄養バランスには微妙な違いがあるという点は見逃せません。

ここからは、それぞれのさつまいも(生、ふかし、焼き、干し)に含まれるエネルギー、炭水化物、糖質、食物繊維、ビタミンCの違いを詳しく見ていきましょう。

生さつまいも

スーパーなどの店頭でよく見かけるのが、この生の状態のさつまいもです。収穫されたままの姿で、皮の表面に土が付いていたり、しっとりとした質感が残っていたりすることもあり、季節を感じさせてくれる食材のひとつです。生のさつまいもは、加熱前の状態でありながら栄養価が高く、特にビタミンCを比較的多く含んでいるのが特徴です。

一般的にビタミンCは熱に弱く、加熱調理によって失われやすい栄養素のひとつですが、さつまいもに含まれているビタミンCは、でんぷんに守られているため、加熱してもある程度残ると言われています。それでも、調理過程での損失は避けられず、生の状態のほうがより多くのビタミンCを含んでいることに変わりはありません。このため、さつまいもの栄養をできるだけしっかり摂りたいと考える場合は、蒸す・ふかすなど、栄養の損失が少ない加熱方法を選ぶことがポイントになります。生のさつまいもはそのままでは食べられませんが、調理前の素材として最も栄養価が整った状態であるとも言えます。

100gあたりの栄養価

・エネルギー:126kcal

・炭水化物:31.9g

・糖質:29.7g

・食物繊維:2.2g

・ビタミンC:29㎎

蒸しさつまいも(ふかし芋)

さつまいもを蒸して仕上げた「ふかし芋」は、素朴な甘さとほくほくした食感が楽しめる、定番の調理法のひとつです。加熱することで甘みが引き立ち、消化にもやさしくなるため、小さなお子さんから高齢の方まで幅広い世代に親しまれています。最近では、さつまいもダイエットや腸活を意識した食事法のひとつとしても注目され、日常的に取り入れる人も増えています。

ふかし芋の良さは、その調理法にあります。蒸すことでさつまいもに含まれる栄養素の損失が比較的少なく、とくにビタミンCは熱に弱い栄養素でありながら、でんぷんに守られているため、他の加熱方法に比べて多く残りやすいとされています。そのため、健康を意識した食生活において、ふかし芋は理想的な調理方法のひとつです。また、蒸気でじっくり加熱することにより、さつまいも本来のやさしい甘さや香りが引き出されるのも魅力のひとつです。素材そのものの味わいをしっかり感じられるため、調味料を加えなくても満足感が得られます。

100gあたりの栄養価

・エネルギー:131kcal

・炭水化物:31.8g

・糖質:29.5g

・食物繊維:2.3g

・ビタミンC:23㎎

ふかし芋をさらに美味しく仕上げたい方は、蒸す時間やさつまいもの品種、水分量などに少しこだわってみるのもおすすめです。ワンランク上のふかし芋を楽しみたい場合は、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

ふかし芋を美味しく作る際のコツを教えます。まず、さつまいも選びが重要です。ふかし芋には、全体が均一な太さで、皮が滑らかで傷のないものが適しています。

アルミホイルを巻くのは最後の仕上げで!時短で作れます

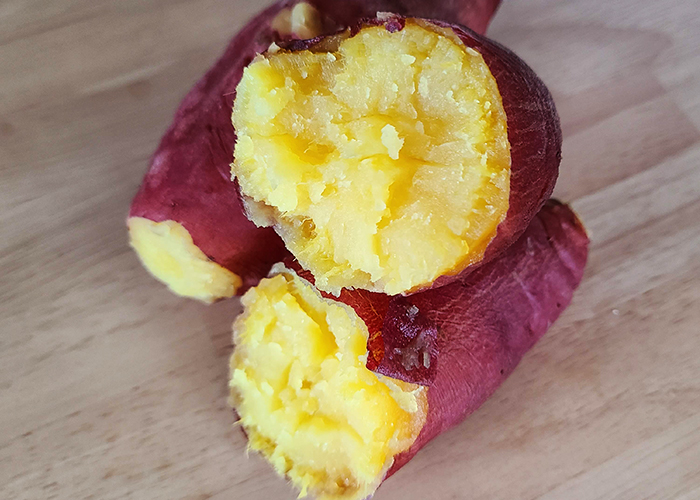

焼き芋

現在は「第4次焼き芋ブーム」とも言われるほど、焼き芋の人気が高まっています。かつては冬の風物詩だった焼き芋も、今ではスーパーや専門店、さらにはキッチンカーなどでも一年を通して手に入るようになり、まさに身近な国民的スイーツと呼べる存在になりました。手頃な価格で購入できるうえ、自然な甘みと栄養が含まれていることから、年齢や性別を問わず多くの人に親しまれています。

最近ではコンビニエンスストアでも「冷やし焼き芋」が販売されるようになり、さつまいもを手軽に取り入れたい人や、さつまいもダイエットを実践している人にとってもより身近な存在になっています。焼き芋を冷やして食べることで「レジスタントスターチ」と呼ばれる成分が増えるため、腸内環境を整えたい人にも嬉しい食べ方として注目されています。焼き芋は、加熱することでさつまいもに含まれる水分が減少し、その分でんぷんが糖に変化するため、甘みがぐっと引き立ちます。ねっとりと濃厚な甘さを楽しめるものから、昔ながらのほくほくとした食感のものまで、焼き方によってまったく異なる味わいが生まれるのも焼き芋の魅力のひとつです。ただし、焼く過程で高温にさらされるため、ビタミンCの量は蒸したものに比べて減少しやすくなる傾向があります。

100gあたりの栄養価

・エネルギー:151kcal

・炭水化物:36.8g

・糖質:34.2g

・食物繊維:2.6g

・ビタミンC:19㎎

人気の焼き芋の焼き方や、ねっとり系・ほくほく系の仕上がりに分けた作り方のコツは、別の記事でも詳しくご紹介しています。ご家庭で焼き芋を楽しみたい方は、ぜひこちらの記事を参考にして、お気に入りの焼き方を見つけてみてください。

安納芋が持つ本来の濃厚な甘さを最大限に引き出すには、科学的根拠に基づいたちょっとしたコツがあるのです。この記事では、有機栽培した安納芋を栽培から加工まで行っている私たちが、美味しい安納芋の選び方から正しい保存方法、そしてご家庭のオーブンでプロの味を再現する決定版のレシピまで、その秘訣を余すところなくお伝えします。

今回の超低温は、オーブン使う必要あまりないのでは?と言われるくらいの温度にしています。超低温は80~90℃。この温度で60分、焼いていきます。

マツコの知らない世界、ヒルナンデスで紹介された焼き芋の作り方で1番甘くなったのは?1番手軽だったのは?焼き芋づくりを検証してみた

干し芋

焼き芋と並ぶ人気を誇るさつまいもスイーツといえば、干し芋です。自然な甘みと噛みごたえのある食感、そして手軽につまめることから、ダイエット中のおやつや間食として幅広い層に支持されています。特に芸能人やインフルエンサーたちが、ナチュラルなお菓子として日常的に持ち歩いている姿がメディアやSNSで紹介されたことがきっかけとなり、干し芋は一気に注目を集めました。その影響で、一時は店頭で品薄になるほどの人気を見せたこともあります。

干し芋は、さつまいもを蒸したあとに天日や乾燥機などで水分を飛ばして仕上げる保存食品です。干す工程を経ることで、さつまいもに含まれる栄養素がギュッと凝縮され、100gあたりのエネルギーや炭水化物の量が大幅に増加します。特に糖質や食物繊維の含有量が高まり、少量でも満足感を得られるのが特徴です。噛みごたえがあるため、食べ過ぎを防ぎながら満腹感も得やすく、間食として取り入れやすいというメリットもあります。一方で、干し芋に加工する過程では高温や乾燥にさらされるため、熱に弱いビタミンCの量は大きく減少してしまいます。そのため、栄養バランスを考えるなら、干し芋ばかりに偏らず、他の調理法と組み合わせて取り入れるのがおすすめです。

100gあたりの栄養価

・エネルギー:277kcal

・炭水化物:71.9g

・糖質:66.5g

・食物繊維:5.4g

・ビタミンC:4㎎

最近では、自宅でさつまいもを使って干し芋を手作りする人も増えており、実際に試してみた体験記事も多くの反響を集めています。天気の良い日にベランダや室内で手軽に作れる方法もあり、自然乾燥でゆっくり仕上げた干し芋は、市販品とはひと味違った優しい甘さが楽しめます。また、コンビニやスーパーで手に入る干し芋の味や食感を比較した食べ比べ記事も人気です。

料理経験がほぼゼロの筆者が試行錯誤して編み出したレシピを公開しています。失敗しやすいポイント(本当に失敗した)や失敗を通して分かった改善策も詳しく解説しています。

焼き芋の甘みと干し芋の濃縮された旨み、その二つを掛け合わせた「焼き干し芋」は、一度食べたら忘れられない美味しさです。

「干し芋なんてどれも同じ」と思っていませんか?実は、干し芋の味や食感は商品ごとに大きく異なり、その違いを知ると一気に干し芋の奥深さが広がります。いくつかの干し芋を実際に食べ比べ、その個性と選び方のポイントを紹介します。

まとめ

腸活に良いとされている食材のひとつ、「さつまいも」。今回はそんなさつまいもを「生のさつまいも」、「蒸したさつまいも(ふかし芋)」、「焼き芋」、「干し芋」に分けて、それぞれの栄養成分(カロリー、炭水化物、糖質、食物繊維、ビタミンC)を調べて比較してみました。

さつまいもは、調理方法によって味わいが変わるだけでなく、栄養価にも大きな違いが出てくるのが特徴です。単に「さつまいもを食べる」と言っても、蒸すのか、焼くのか、干すのかで得られる栄養のバランスが変化します。そのため、目的に合わせて食べ方を選ぶことが大切だと改めて感じました。たとえば、さつまいもを単品で食事に取り入れたり、話題のさつまいもダイエットに活用したい場合には、ビタミンCの損失が比較的少ない「ふかし芋」が理想的かもしれません。加熱していても、でんぷんがビタミンCを保護してくれるため、他の加熱法と比べて栄養が残りやすく、バランスの良い食べ方と言えそうです。一方で、食物繊維をしっかり摂りたい方や、腸内環境を整えることを重視したい方には、食物繊維の含有量が群を抜いて多い「干し芋」が向いていると感じました。水分が抜けて栄養がギュッと凝縮されているため、少量でも満足感があり、噛むことで満腹中枢も刺激されやすくなります。

今回の数値を見ながら思ったのは、干し芋を「ダイエット中のおやつ」として取り入れている芸能人やインフルエンサーたちの選択は、決して間違いではなかったということです。たしかに干し芋はカロリーがやや高めですが、それ以上に食物繊維や自然な糖質、ビタミンやミネラルが含まれており、栄養価の面では市販のスナック菓子やスイーツとは比べものになりません。間食に迷ったときに手に取るおやつとしては、非常に優秀だと感じます。このように、さつまいもは同じ素材でも調理方法によって大きく印象が変わります。腸内環境を整えたい、栄養バランスを考えたい、甘みを楽しみながら健康を意識したい──そんなときにこそ、自分の目的や体調に合ったさつまいもの食べ方を選んで、毎日の食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。