寒い季節に食べたくなるさつまいも。しかし、糖質が多いイメージから、糖尿病の方は控えたほうが良いと思われるかもしれません。でも実は、さつまいもは食べ方を工夫すれば血糖値を急激に上げることなく楽しめます。この記事では、管理栄養士が提案するさつまいもの食べ方を詳しく解説します。腹持ちが良く、栄養豊富なさつまいもを効果的に摂取する方法を知ることで、食事の満足感を高めながら健康を維持することが可能です。今日から実践できる具体的な方法を紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

糖尿病はどんな病気?

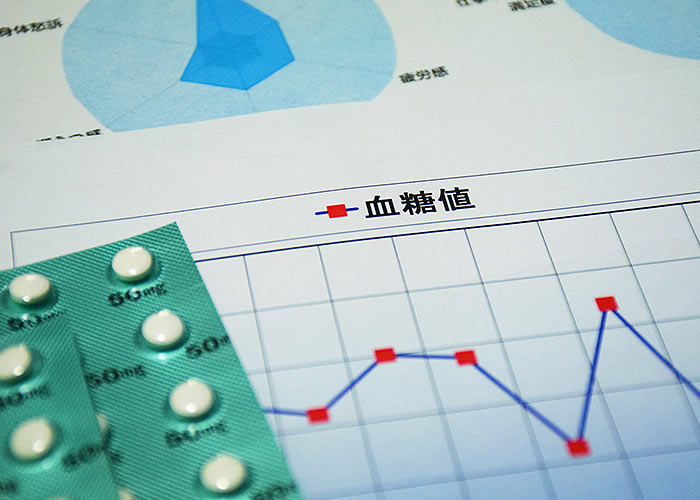

糖尿病とは、血糖値を下げる働きを持つホルモン「インスリン」が不足したり、インスリンの作用が弱まったりすることで、血糖値の高い状態が慢性的に続いてしまう病気です。初期の段階では、ほとんど自覚症状がないため気づきにくく、放置されやすい傾向があります。しかし、血糖値の高い状態が長期間にわたって続くと、次第に体にさまざまな異変が現れるようになります。たとえば、強い喉の渇きや体重の急激な減少、全身のだるさや疲労感といった症状が見られることがあり、さらに進行すると糖尿病の三大合併症と呼ばれる「神経障害」「網膜症」「腎症」などの深刻な健康被害につながるおそれも出てきます。

糖尿病の人が心がけたい食事は、決して特別なものではありません。絶対に食べてはいけない食品や料理があるわけではなく、むしろ1日の適正なエネルギー摂取量を守りながら、主食・主菜・副菜をバランスよく取り入れた食生活を継続することが、血糖値の安定や合併症の予防につながります。毎日の食事の積み重ねが、体調管理や治療の土台となる大切な要素です。

芋焼酎を選んだ理由と痛風発作の激痛を解説します!フルーティーな五島芋を色々な炭酸水で割って飲んでみた!更に尿酸値を下げた秘密も教えます!

さつまいもに含まれる栄養成分と期待できる効果

主食として取り入れることもあるため、他の主食やイモ類とのさつまいも100gあたりの栄養成分を比較してみましょう。

| カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 糖質(g) | カリウム(mg) | カルシウム(mg) | ビタミンC(mg) | 食物繊維(g) | |

| さつまいも(蒸し) | 131 | 1.2 | 0.2 | 31.9 | 480 | 36 | 29 | 2.3 |

| じゃがいも(蒸し) | 76 | 1.9 | 0.3 | 18.1 | 420 | 5 | 11 | 3.5 |

| ご飯 | 156 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 29 | 3 | 0 | 1.5 |

| 食パン | 248 | 8.9 | 4.1 | 46.4 | 86 | 22 | 0 | 4.2 |

さつまいもは、食パンやご飯などの主食に比べるとカロリーが低く、カリウム、カルシウム、ビタミンCが豊富に含まれています。食パンやご飯には含まれていないビタミンCも、さつまいもには多く含まれています。

さつまいもと健康の話。さつまいもに期待できる効果をまとめてみました!血圧対策、むくみ解消、アンチエイジング、ダイエット、便秘改善まで

抗酸化作用のある「ビタミンC」

ビタミンCは体内では合成することが出来ないため、食物から摂る必要があります。さつまいもにはりんごの10倍のビタミンCが含まれています。ビタミンCは加熱しても損なわれにくいのが特徴です。

むくみ改善に効果的な「カリウム」

カリウムは、余分なナトリウムを体外に排出する働きがあります。塩分の取りすぎが気になっている方は、意識して摂りたい栄養素です。

昔と異なる健康問題を抱える現代だからこそさつまいも!その特徴と低GI食品の血糖コントールには向いている理由!その食べ方も

さつまいもの皮に含まれている成分

さつまいもの皮にも様々な栄養素が含まれているので、皮ごと食べることがおすすめです。さつまいもの皮に含まれる栄養成分についてみていきましょう。

クロロゲン酸

さつまいもの皮に含まれるクロロゲン酸は、ポリフェノールの一種であり、体内の活性酸素を抑える抗酸化作用を持つとされています。また、脂肪の蓄積を抑える働きがあるとも考えられており、健康維持や生活習慣病の予防を意識した食生活の中でも注目されている成分のひとつです。このクロロゲン酸は、さつまいもの「あく」と呼ばれる成分の一部でもあるため、調理の際には適度なアク抜きを行うことで、風味や色味を整えながらも有用な成分を上手に取り入れることが可能です。皮の部分に多く含まれているため、皮ごと調理し、食卓に取り入れることで、クロロゲン酸を効率よく摂取できると考えられています。

皮を活かした調理法を選ぶことで、さつまいもの栄養を余すところなく活用でき、日々の食事に自然と健康効果を取り入れることができるでしょう。

アントシアニン

さつまいもの皮には、青紫色の天然色素であるポリフェノールの一種「アントシアニン」が豊富に含まれており、この成分は目の健康をサポートする働きがあるとされています。アントシアニンには、網膜の機能を保ち、目の疲れやかすみを軽減する効果が期待されており、パソコンやスマートフォンを長時間使う現代人にとって、積極的に取り入れたい栄養素のひとつです。特に、皮の部分にアントシアニンが集中しているため、皮ごと調理して食べることで、無駄なく栄養を取り入れることが可能になります。また、皮だけでなく中身までしっかり紫色をしている「紫いも」は、通常のさつまいもよりもさらに多くのアントシアニンを含んでおり、よりしっかりと摂取したい場合には最適な選択といえるでしょう。

色鮮やかで栄養価も高い紫いもを使った料理は、見た目にも美しく、日々の食卓に彩りと健康の両方をもたらしてくれます。

健康に良いからと言って食べすぎはNG。焼き芋を食べても良い適切な量と食べても良い大きさ。焼き芋の食べ過ぎが引き起こす注意点を調べてみた

さつまいもの血糖値を上げない食べ方

では、血糖値を上げない食べ方にはどんな方法があるのでしょうか。

さつまいもは糖尿病予防にもなる!?サイレントキラー糖尿病はどんな病気?焼き芋の食べ方や食べる時間を解説

主食の量を減らすまたは主食と置き換える

さつまいもをご飯のおかずとして食べると糖質の取りすぎとなり、高血糖になる可能性があります。さつまいもがおかずの時はご飯の量を1口、2口減らしてみましょう。もしくは、ご飯の代わりに主食としてさつまいもを食べてもOKです。主食として食べる場合は、普段食べている量と同じ量を食べても問題ありません。ご飯に比べるとカロリーが低いため、さつまいもに置き換えればカロリーカットも期待できます。

やってみる価値のある焼き芋健康法がオススメな理由。焼き芋で美味しく健康に!焼き芋の栄養価を調べてみた

皮も一緒に食べる

さつまいもの皮の近くには、「ヤラピン」と呼ばれる独特の成分が含まれています。ヤラピンとは、さつまいもを切ったときに断面からにじみ出る白い乳状の汁のことで、イモ類の中でもさつまいもにしか含まれていない、非常に特徴的な栄養成分です。このヤラピンには、豊富な食物繊維が含まれており、腸の働きを助けて便通を整える効果があるとされています。さらに、食物繊維は糖質の吸収スピードを穏やかにし、食後の血糖値の急上昇を抑える働きもあるため、日々の食事に積極的に取り入れたい成分のひとつです。

ヤラピンは皮の近くに多く存在するため、皮を剥かずにそのまま調理することで、整腸作用や血糖コントロールの助けとなる栄養を、効率よく摂取することができます。健康を意識した食生活を送りたい方にとって、皮ごと味わうことは理にかなった選択といえるでしょう。

冷やして食べる

一度加熱したさつまいもを冷ますと、さつまいもに含まれるでんぷんは吸収しにくい「レジスタントスターチ」というものに形を変えます。レジスタントスターチは食物繊維と似たような働きをしてくれるため、血糖値の急上昇を抑えてくれます。レジスタントスターチを増やすには冷やすスピードが重要です。急激に冷やしてもレジスタントスターチは増えません。レジスタントスターチが一番増える温度は4℃程度といわれているので、ゆっくり時間をかけて冷やしましょう。

管理栄養士が教える!糖尿病の人の気をつけたい焼き芋の食べ方とその理由を解説!注意点も

調理方法は「蒸す」、「茹でる」がおすすめ

さつまいもはゆっくり加熱することで糖度が増します。蒸す、茹でるといった調理方法は、油を使わず糖度もUP出来るので糖尿病の方にはおすすめの調理方法です。揚げる、焼くといった調理方法は高カロリーになりがちなので、糖尿病の方は注意しましょう。

料理研究家が糖尿病食事療法でさつまいもを上手に活用して無理なく続けるおすすめレシピを教えます!さつまいもが糖尿病のおやつに向いている理由も

まとめ

さつまいもは糖質が多いイメージがあるため、糖尿病の方は控えたほうが良いと思われがちです。しかし、工夫次第で血糖値を急激に上げずに楽しむことが可能です。さつまいもはカロリーが低く、ビタミンCやカリウムが豊富に含まれています。特にビタミンCは抗酸化作用があり、カリウムはむくみ改善に効果的です。さらに、皮に含まれるクロロゲン酸やアントシアニンも健康に良い成分です。さつまいもを食べる際には、主食の量を減らしたり、さつまいもを主食として置き換える方法がおすすめです。また、皮も一緒に食べることで食物繊維を効率よく摂取できます。さらに、冷やして食べることでレジスタントスターチが増え、血糖値の急上昇を抑えます。蒸す、茹でるといった調理方法も効果的です。これらのポイントを実践すれば、糖尿病の方でもさつまいもを安心して楽しむことができます。