糖度が高く、蜜が入ったようにねっとりとした甘さが特徴の「紅はるか」は、焼き芋や干し芋として特に人気が高く、多くの消費者に親しまれています。焼くことで甘みが一層引き立ち、しっとりとした食感が楽しめるため、冬の定番スイーツとしても広く愛されています。また、その高い品質と安定した収量性から、食用のさつまいもとして全国で最も作付けされている品種となっており、市場での流通量も年々増加しています。「紅はるか」は害虫であるネコブセンチュウに対する抵抗性が強く、病害のリスクが低いため、比較的育てやすい品種としても知られています。これにより、初心者の農家でも栽培しやすく、安定した収穫が期待できるため、全国各地のさつまいも生産者から高い評価を受けています。適切な環境で育てることで、品質の良いさつまいもを収穫できるため、栽培方法の工夫や管理のポイントを押さえることが重要です。今回は、そんな「紅はるか」の栽培に関する情報を詳しく紹介し、適切な育て方や管理のポイントについて解説していきます。

紅はるかとは?

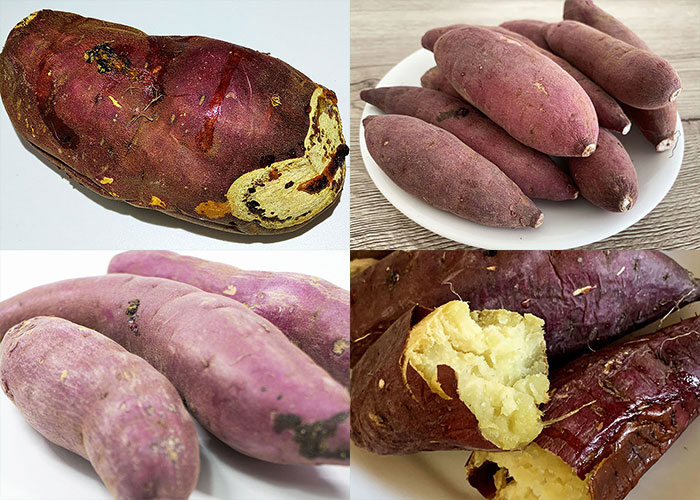

紅はるか(べにはるか)は、甘みの強さとしっとりとした食感が特徴のさつまいも品種です。2007年に品種登録され、「はるかに甘い」という意味を込めて命名されました。現在の第四次焼き芋ブームを牽引しているさつまいも品種のひとつで、焼き芋にすると、蜜のように甘くねっとりとした食感になり、冷めても甘さが際立つため、スイーツ感覚で楽しめるさつまいもとして人気があります。もともとは九州沖縄農業研究センターで開発され、従来の「九州121号」を母親に持ち、「春こがね」を父親に持つ交配によって生まれました。一般的なさつまいもよりも糖度が高く、焼くことで糖分が変化してさらに甘さが増します。また、水分量が多めで繊維質が少なく、なめらかな口当たりでねっとりとした食感も魅力のひとつです。生産地としては、鹿児島県や茨城県、千葉県などが有名です。また、貯蔵することでデンプンが糖に変わり、さらに甘みが増すため、収穫直後よりもしばらく寝かせた(貯蔵した)さつまいものほうが美味しくなるとされています。焼き芋以外にも、干し芋やスイーツの原料としても活用されており、その自然な甘さから砂糖をあまり加えずにお菓子作りができることも魅力です。糖度が高く、冷やしても甘さが損なわれないため、冷やし焼き芋やアイスなどの新しい食べ方も人気になっています。干し芋が今の黄金色の干し芋全盛になったこともこの紅はるかが登場してからになります。

紅はるかの産地ランキング

全国ではおよそ60品種ものさつまいもが栽培されており、その中でも「紅はるか」は急速に作付面積を拡大している品種のひとつです。農林水産省が公表している「令和3年度いも・でん粉に関する資料」によると、焼酎の原料として多く利用される「コガネセンガン」が21.5%のシェアを占めているのに次ぎ、「紅はるか」は18.2%と全国で2番目の作付け面積を誇っています。2010年(平成22年)に品種登録された比較的新しい品種ですが、その人気の高まりとともに栽培が拡大してきました。2016年(平成28年)には全国で3,737haだった作付面積が、2020年(令和2年)には5,799haまで増加し、その勢いは衰えを見せません。特に作付面積の多い都道府県としては、鹿児島県、茨城県、千葉県などが挙げられ、それぞれの地域で特色あるブランド化も進められています。

順位 都道府県 作付け面積(ha) 1位 茨城県 2,893.0 2位 千葉県 1,343.5 3位 鹿児島県 553.8 4位 熊本県 397.8 5位 大分県 335.0 他にも、秋田県、山形県、長野県、新潟県、富山県、石川県、愛知県、奈良県、高知県、福岡県、長崎県、宮崎県で作付けが報告されています。このうち富山県と大分県、鹿児島県では奨励品種に指定されています。

紅はるかの栽培のポイント

千葉県のホームページでは、紅はるかの安定生産に向けた栽培のポイントが紹介されています。作付けする地域の気候や土壌によって、若干異なるかもしれませんが参考にしてください。

紅はるかの育苗

ウイルスフリー苗を用いたポット育苗において、「紅はるか」は「ベニアズマ」と比較すると苗の生長がゆっくりであるため、地温の管理が重要になります。「ベニアズマ」に比べて約5度高めの温度設定が推奨されており、昼間は30〜35℃、夜間は20℃以上を目安とします。適切な温度を維持することで、苗の健全な生長が促され、活着率の向上にもつながります。また、床土の乾燥を防ぐため、こまめなかん水が欠かせません。水分が不足すると苗の成長がさらに遅れる可能性があるため、土の状態をこまめに確認しながら適切なタイミングで水やりを行うことが大切です。

紅はるかの圃場準備

さつまいもは水はけの良い土壌を好む作物であり、「紅はるか」も例外ではありません。生育を良好に保つためには、排水性に優れた圃場を選ぶことが重要です。過剰な水分が滞留すると、根腐れや病害のリスクが高まり、生育不良の原因となるため、圃場の整備を十分に行い、適切な排水対策を講じる必要があります。

また、「紅はるか」はネコブセンチュウに対する抵抗性が強い品種ですが、同じ圃場で繰り返し栽培するとセンチュウの密度が徐々に高まり、作物の生育に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、同じ圃場での長期的な連作は避け、適切な輪作体系を取り入れることが望ましいです。連作によるリスクを軽減するためには、適切な土壌管理を行いながら、センチュウ対策を意識した栽培計画を立てることが重要になります。

紅はるかの植え付け

「紅はるか」の植え付けは、うね間を90センチ程度確保し、株間を30〜45センチの範囲で設定するのが基本です。株間の広さによって植え方を工夫することで、より品質の良いさつまいもが収穫しやすくなります。特に株間を広めにとる場合は、苗を浅く水平に寝かせる「水平植え」や、茎の中心部分を少しくぼませるように植える「船底植え」を取り入れると、いもの形状が整いやすく、大きさのばらつきも抑えられます。これらの植え方を実践することで、土壌中のいもの成長スペースが均等に確保され、適度な深さに根が張るため、地表に近い位置で育つさつまいもが揃いやすくなります。また、適切な植え付け方法を選ぶことで、収穫時の作業負担が軽減され、効率よく作業を進められるようになります。植え方の選択は、圃場の土壌条件や栽培目的に応じて慎重に判断することが重要です。

紅はるかの生育中管理

葉を食害する害虫が発生した際は、被害が広がる前に適切な時期を見極め、防除を行うことが重要です。害虫の種類によって発生時期や被害の程度が異なるため、定期的に圃場を観察し、早期発見に努めることが求められます。特に葉を食害する害虫が大量に発生すると、光合成の効率が低下し、生育に悪影響を及ぼすため、被害が拡大する前に適切な防除方法を選択し、速やかに対処することが大切です。また、降水量が少なく土壌が極端に乾燥すると、地上部の生育が鈍化し、いもの発育にも悪影響を及ぼす可能性があります。特に生育初期や高温期に極端な乾燥状態が続くと、茎葉の成長が遅れ、収量や品質の低下につながるため、適宜かん水を行い、適切な水分を確保することが求められます。土壌の状態をこまめに観察しながら、水やりのタイミングを見極め、適切な管理を心がけることが、健全な生育を維持する上で欠かせません。

紅はるかの収穫

植え付けから130日以上経過したら、適切なタイミングを見極めて収穫を行います。さつまいもは成熟が進むことで甘みが増し、品質が向上するため、十分に生育したものを掘り取ることが大切です。収穫時には、切り口から「ヤラピン」と呼ばれる白い乳液が分泌されるため、作業中にいもの表面が汚れることがあります。特に草勢の強い圃場では、つるや葉の勢いが旺盛な状態で収穫すると、ヤラピンの付着が多くなり、見た目に影響を与えることがあるため、草勢が落ち着いた時期を選んで収穫を行うことで、汚れを軽減できます。

また、収穫作業は霜が降る前に終えることが重要です。気温が低下し、霜に当たるといもの品質が低下し、貯蔵性も損なわれるため、適切な時期に作業を完了させる必要があります。収穫後は、傷つけないよう丁寧に扱いながら掘り上げ、しっかりと乾燥させることで貯蔵性を高め、甘みを引き出すことにつながります。圃場の状態や天候の変化を考慮しながら、計画的に収穫作業を進めることが大切です。

紅はるかの貯蔵

「紅はるか」は、収穫後に適切な環境で貯蔵することで、デンプンが糖へと変化し、甘みが一層引き立ちます。掘りたての状態では糖度がそれほど高くないものの、一定期間貯蔵することで熟成が進み、焼き芋にした際にねっとりとした食感と濃厚な甘さを引き出すことができます。そのため、すぐに出荷せず、貯蔵環境を整えながら熟成期間を確保することが重要です。貯蔵の際には、温度を13〜16℃、湿度を90〜95%に保つことが推奨されます。温度が低すぎると低温障害を起こし、内部が変色したり、食味が損なわれたりする原因になります。一方で、高温や乾燥した環境では水分が失われ、いもの品質が低下する可能性があるため、温度と湿度の管理が欠かせません。貯蔵庫や保管場所の換気を適切に行いながら、湿度を維持し、さつまいもが最適な状態で熟成できるよう調整することが大切です。一定期間貯蔵した後、状態を確認しながら適切なタイミングで出荷することで、「紅はるか」の持つ本来の甘みと風味を最大限に引き出すことができます。

紅はるかの栽培上の注意点

早掘り栽培では、低温期に挿し苗を行うことになるため、気温が十分に上がらない時期の生育が課題となります。低温の影響を受けると、根の活着が遅れ、いもの肥大が十分に進まないことがあるため、通常の栽培よりも長めの生育期間を確保することが重要です。特に春先の気温が安定しない時期に植え付けを行う場合は、地温を適切に管理し、生育を促す工夫が求められます。適切な育苗管理や保温対策を取り入れながら、生育期間をしっかりと確保することで、十分な大きさのいもを収穫することにつながります。また、「紅はるか」は黒斑病に対する抵抗性が「中〜やや弱」であるため、病害の発生を抑えるための対策を徹底する必要があります。種いもや苗の段階で病原菌が付着していると、圃場に持ち込まれて感染が広がるリスクが高まるため、植え付け前にしっかりと消毒を行い、健全な状態の苗を使用することが大切です。特に多湿の環境では黒斑病の発生リスクが高まるため、排水対策を講じながら、適切な圃場管理を行うことで、病害を未然に防ぐことができます。

紅はるかの栽培に向いている地域

「紅はるか」は、全国のさつまいもが栽培されている地域に適応しやすい品種であり、比較的幅広い環境での生育が可能です。さつまいもの一般的な栽培条件として、生育に適した気温は20〜35℃とされており、年平均気温が10℃以上であることが望ましいとされています。特に生育期間の積算温度が3000℃以上に達することが必要とされており、これを満たす地域では良好な収量が期待できます。さらに、排水性の良い土壌や、やや乾燥した気候を持つ地域が栽培に適しているとされ、過度な湿気が根の成長を妨げるため、水はけの良い圃場を選定することが重要です。

さつまいもは寒さに弱い作物であるため、これまで農業としての栽培の北限は福島県周辺と考えられていました。冬季の気温が低く、地温が上がりにくい地域では生育が難しく、従来は暖かい地域での生産が主流となっていました。しかし、近年では地球温暖化の影響により夏場の気温が上昇傾向にあり、これまで栽培が困難とされていた北海道などの地域でもさつまいもの生産が行われるようになっています。温暖化による気温の上昇に伴い、栽培可能な地域が拡大しており、新たな生産地が増加することで市場の供給量も安定する可能性があります。こうした環境の変化を踏まえ、寒冷地での栽培技術の確立が進められており、今後の生産拡大が期待されています。

まとめ

今回は、「紅はるか」の栽培に関する情報をお伝えしました。「紅はるか」は、食味の良さ、いもの形状の美しさ、収量の安定性のバランスが取れた優れた品種として知られています。全国各地で栽培されており、農林水産省のデータによると、焼酎用の原料として多く利用される「コガネセンガン」に次いで、全国で2番目に多く作付けされているさつまいもです。比較的新しい品種でありながら、その人気の高まりとともに生産量が増加し、栽培面積も年々拡大しています。「紅はるか」の最大の魅力は、しっとりとした食感と濃厚な甘さにあります。焼き芋にすると、ねっとりとした舌触りと深みのある甘みが際立ち、冷めても美味しく食べられるのが特徴です。さらに、適切な貯蔵によって糖度がさらに増し、焼き芋だけでなく、干し芋やスイーツの原料としても高く評価されています。そのため、飲食業界や加工食品業界からの需要も高まり、市場での存在感がますます大きくなっています。

近年は栽培技術の進歩や環境の変化により、これまで栽培が難しかった地域でも生産が広がりつつあります。温暖化の影響で、寒冷地でも一定の条件を満たせば栽培が可能となり、今後はさらに生産地が拡大していくことが予想されます。甘みと食感の良さが消費者の支持を集めており、「紅はるか」の需要は今後も増加していくことが期待されています。