甘くてしっとりした食感が魅力の「紅はるか」は、全国各地で栽培され、地域ごとに独自のブランドが確立されています。しかし、産地によって栽培環境や貯蔵方法が異なるため、味わいや特徴にも違いがあることをご存じでしょうか?九州から関東まで広く生産されている「紅はるか」は、地域によって収穫時期が異なり、それぞれの産地でブランド化が進んでいます。例えば、大分県の「甘太くん」は、収穫後に長期間熟成させて甘みを最大限に引き出し、宮崎県の「葵はるか」は減農薬栽培にこだわり、自然な味わいを追求しています。茨城県では「紅天使」や「紅優甘」、新潟県では「いもジェンヌ」といったブランドがあり、それぞれ異なる特徴を持つ紅はるかを楽しめます。

この記事では、紅はるかの主な産地とブランドを詳しく紹介し、それぞれの違いを分かりやすく解説します。産地ごとの特徴を知れば、お気に入りの紅はるかを見つける楽しみが広がります。最後まで読めば、自分にぴったりの紅はるかを選び、美味しく味わうためのヒントが得られるはずです。

べにはるか?紅はるか?

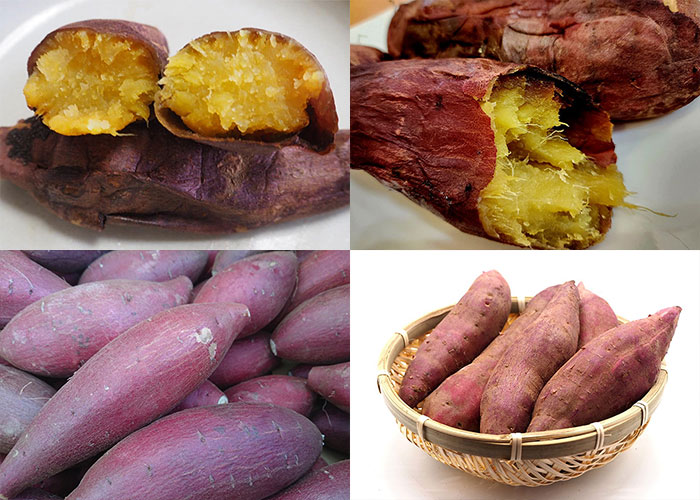

「紅はるか」は、しっとりとした食感と強い甘みが特徴のさつまいもです。2010年に品種登録された比較的新しい品種ですが、その美味しさから広く親しまれ、安納芋と並ぶ人気を誇っています。糖度が高く、焼き芋にすると蜜があふれるほどねっとりとした仕上がりになり、冷めても甘さが際立つため、スイーツや加工品にも適しています。「紅はるか(農林64号)」は、九州沖縄農業研究センターによって育成された品種で、外観の美しさに優れた「九州121号」と、皮の色や食味が良好な「春こがね」を交配させることで誕生しました。2010年(平成22年)に品種登録され、市場に出回るようになってからは、その上品な甘さとしっとり感が評価され、多くの産地で生産が広がっています。

名前の由来は、既存のさつまいもと比べて食味や外観が「はるか」に優れていることからきています。正式な名称は「べにはるか」ですが、スーパーや青果店では「紅はるか」と表記されることが一般的で、消費者にも馴染みやすい名前として広まっています。

紅はるかの特徴は?

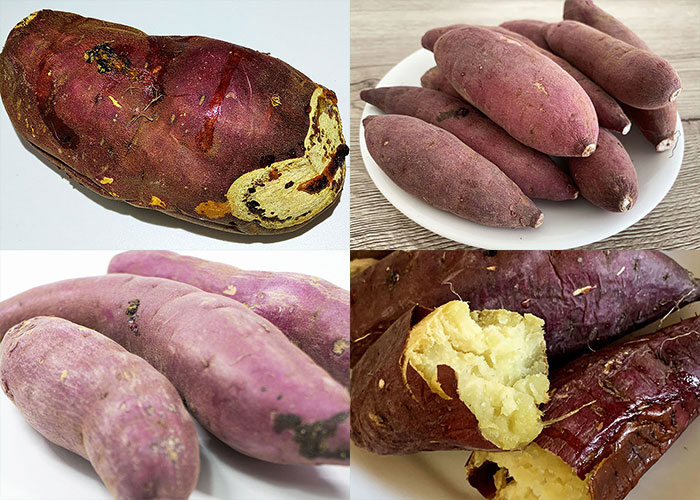

「紅はるか」は、食味の良さに加え、いもの形状や収量性、病害虫に対する抵抗性のバランスが取れた、食用として優れたさつまいもです。甘みが強く、外観が美しいことから、焼き芋やスイーツの材料としても人気が高まっています。蒸しいもの糖度は、西日本で広く栽培されている「高系14号」よりも高く、しっとりとした食感と濃厚な甘みが特徴です。「高系14号」は「西の高系14号」とも称されるほど西日本で親しまれていますが、「紅はるか」はそれを上回る甘さを持ち、食味の良さが最大の魅力となっています。皮は鮮やかな赤紫色で、肉色は黄白色をしており、外観の美しさも際立っています。形状や大きさが揃いやすく、見た目の良さも市場で高く評価されています。

収量性については、「高系14号」と同じ程度か、やや多収で、生産者にとっても安定した収穫が期待できる品種です。病害虫に対する強さも備えており、特にサツマイモネコブセンチュウには強い抵抗性を持ち、立枯病に対しても中程度の耐性を示します。そのため、比較的育てやすい品種として各地で栽培が広がっています。鹿児島県では青果用さつまいもの奨励品種として採用されており、大分県や宮崎県といった九州地方のほか、茨城県や千葉県など関東地方の主要産地でも広く栽培されています。食味の良さと高い収量性を兼ね備えた「紅はるか」は、多くの産地で重要な品種として定着し、さつまいも市場において高い人気を誇っています。

紅はるかの主な生産地とブランド

「紅はるか」は、その食味の良さから安納芋と並ぶ人気となり、九州の鹿児島県や大分県、宮崎県、関東の茨城県や千葉県などさつまいもの産地を中心に栽培が拡大していて、各地でブランド化が進められています。各地の紅はるかのブランドを紹介します。

大分県「甘太くん」

「甘太くん」は、大分県産の紅はるかを収穫後、温度や湿度が徹底管理された貯蔵庫で40日以上貯蔵し、甘みをさらに引き出した「JA全農おおいた」のブランドです。紅はるか自体がもともと糖度の高い品種ですが、この貯蔵工程によってさらに甘さが増し、焼き芋にしたときには蜜があふれるような濃厚な味わいが楽しめます。長期間の貯蔵を経ることで、しっとりとした食感がより際立ち、甘みが凝縮された紅はるかへと仕上がります。

品質を均一に保つため、育成には大分県が培養したウイルスフリー苗のみを使用しています。ウイルスフリー苗とは、生育に悪影響を及ぼすウイルスに感染していない苗のことで、成長が健全で、形状が揃いやすい特徴を持っています。この苗を用いることで、均一な品質の紅はるかが生産され、ブランドとしての高い基準を満たすことが可能になります。貯蔵が終わると糖度の測定が行われ、一定の基準を満たしているか厳しくチェックされます。さらに、品質基準をクリアした畑で収穫された紅はるかのみが、「JA全農おおいた」を通じて販売され、「甘太くん」として市場に出回ります。そのため、どの個体を手に取っても高い品質が保証されており、甘さや食感の優れた紅はるかとして、多くの消費者に親しまれています。

宮崎県「葵はるか」

「葵はるか」は、宮崎県串間市にある「くしまアオイファーム」が販売する紅はるかのブランド名です。紅はるか本来の甘さや風味を最大限に引き出すことを目指し、こだわりの栽培方法と熟成技術によって、高品質なさつまいもを提供しています。農薬の使用を抑えた減農薬栽培を採用し、慣行栽培と比べて50%以下の農薬使用に抑えることで、自然な味わいを大切にしながら、安全性にも配慮しています。土壌や環境にできるだけ負担をかけず、より良い状態で紅はるかを育てることを重視した生産方法です。

収穫された紅はるかは、そのまま市場に出されるのではなく、適切な温度や湿度の環境で数か月間貯蔵熟成されます。この熟成期間によってでんぷんが糖へと変化し、甘みが増し、しっとりとした食感が引き出されます。焼き芋にすると蜜があふれるような仕上がりになり、なめらかな口当たりと濃厚な甘さが楽しめるようになります。熟成によって紅はるか特有の優しい甘みがさらに引き立ち、まるでスイーツのような味わいへと変化します。「葵はるか」は、農薬をできるだけ抑えながらも品質の高い紅はるかを育てることにこだわり、熟成を経て甘みを最大限に引き出したブランドです。自然なおいしさを追求しながら、環境への配慮や安全性にも重点を置いた栽培方法によって、多くの人に安心して楽しんでもらえる紅はるかとして親しまれています。

茨城県「紅天使」

「紅天使」は、茨城県のさつまいも専門の加工会社「カルビーかいつかスイートポテト」が販売する紅はるかのブランドで、2011年(平成23年)に商標登録され、その品質の高さが評価されています。加工会社は、さつまいもの魅力を最大限に引き出すため、収穫後のさつまいもが持つ自然な甘味や豊かな風味を大切にする加工技術を採用しています。ホームページでは、皮色が赤紫色であること、外観が美しく整っていることが強調され、掘り取り直後の段階でもしっかりとした甘みが感じられる点が特徴とされています。さらに、滑らかな舌触りが実現されており、食感にもこだわり抜かれた仕上がりが、消費者に安心感と満足感を与えています。これらの特性が相まって、「紅天使」は多くの人々から高い支持を受け、茨城県産紅はるかの魅力を存分に楽しむことができるブランドとして知られています。

茨城県「紅優甘」

「紅優甘」は、「JAなめがたしおさい」の甘藷(さつまいも)部会が生産する紅はるかで、独自に商標登録されたブランドです。さつまいも本来の甘さを最大限に引き出すために、栽培方法や貯蔵環境にこだわり、高品質な紅はるかを生産しています。特に甘さに優れていることから、「紅優甘」という名称がつけられ、その名の通り、濃厚な甘みと豊かな風味を楽しめるさつまいもとして知られています。

しっとりとした食感が特徴で、焼き芋にするとまるでスイーツのような滑らかな口当たりになり、糖度が高いため、ドリップが出るほどの甘さが際立ちます。熟成を経ることでさらに甘みが増し、加熱すると蜜のようなとろみが生まれるため、そのまま食べても十分に美味しく、スイーツや料理の素材としても活用しやすい品種です。紅はるかの中でも特に甘みが強いものを厳選し、品質管理を徹底することで、「紅優甘」ならではの味わいが実現されています。生産者が一つひとつ丁寧に育てた紅はるかをブランド化することで、消費者に安心して手に取ってもらえるよう配慮されており、「紅優甘」は、茨城県を代表するさつまいもブランドのひとつとして、多くの人々に親しまれています。

新潟県「いもジェンヌ」

「いもジェンヌ」は、「JA新潟かがやき」が商標登録した紅はるかのブランド名で、新潟県ならではの気候と土壌を活かして育てられています。栽培される地域は、新潟市西区に広がる砂丘地で、水はけが良く、さつまいも栽培に適した環境が整っています。この土地で育った紅はるかは、適度なストレスを受けることで甘みが凝縮され、しっとりとした食感と上品な味わいを持つ紅はるかへと成長します。収穫後はすぐに出荷されるのではなく、温度や湿度を一定に管理した貯蔵庫で1ヶ月ほど貯蔵し、追熟の工程を経ることで、さらに甘さが引き出されます。貯蔵期間中にでんぷんが糖へと変化し、糖度が増すため、焼き芋にすると蜜があふれるほどの甘さと滑らかな食感が楽しめます。追熟による変化によって、紅はるか特有の濃厚な甘みが際立ち、まるでスイーツのような味わいへと仕上がります。「いもジェンヌ」という名前は、女性を思わせるような優雅で洗練された甘みと上品な味わいを持つことから名づけられました。ふんわりとした口どけと、しっかりとした甘さのバランスが絶妙で、一口食べるとその優雅な風味が広がります。新潟の特産品として親しまれ、品質の高さと安定した甘さが評価され、多くの人々に愛されているブランドです。

紅はるかの収穫時期

九州から関東まで広い範囲で栽培され、多くの人々に親しまれている人気品種「紅はるか」は、栽培地域ごとに収穫のタイミングが異なります。温暖な気候の九州地方では、10月頃から収穫が始まり、比較的涼しい関東地方では11月初旬あたりに収穫されるため、地域によって出回る時期が少しずつずれています。収穫されたばかりの紅はるかは、すぐに食べても甘みが感じられますが、本来の濃厚な甘さを引き出すためには、一定期間の熟成が必要です。

掘りたての状態ではでんぷんが多く含まれているため、時間をかけて熟成させることで糖度が増し、より濃厚な甘みへと変化していきます。収穫後、2〜3週間が経過すると糖化が進み、しっとりとした食感と強い甘みが引き出され、焼き芋やスイーツとして楽しむのに最適な状態になります。そのため、紅はるかが最も美味しくなる食べ頃は11月から翌年1月頃とされ、この時期になると市場にも多く出回ります。さらに、適切な温度管理のもとで貯蔵された紅はるかは、食べ頃の状態を維持しながら、その後も安定した品質で市場へ供給されます。熟成を経た紅はるかは、甘みが増すだけでなく、焼いたときに蜜があふれるようなとろける食感が楽しめるため、多くの人々から高い評価を受けています。こうした特性から、年間を通して需要が高く、さつまいも好きの間でも特に人気のある品種として親しまれています。

まとめ

「紅はるか」は、しっとりとした食感と強い甘みが特徴のさつまいもで、全国各地で生産され、多くのブランドが展開されています。九州から関東まで幅広い地域で栽培されており、産地によって収穫時期や貯蔵方法が異なり、それぞれ独自の特徴を持っています。九州地方では「甘太くん」や「葵はるか」、関東では「紅天使」や「紅優甘」、新潟では「いもジェンヌ」など、地域ごとにブランドが確立されており、それぞれの生産者がこだわり抜いた品質の高い紅はるかを提供しています。長期間の熟成を経ることで甘みが増し、焼き芋にすると蜜があふれるような濃厚な味わいが楽しめます。

収穫時期は九州では10月頃から始まり、関東では11月初旬から収穫されます。糖度が高まり、最も美味しくなるのは11月から翌年1月にかけて。適切な温度管理のもとで貯蔵されたものは、シーズンを過ぎても甘みや食感が保たれ、多くの人に愛されています。紅はるかの魅力は、産地ごとの違いを知ることでさらに深まります。